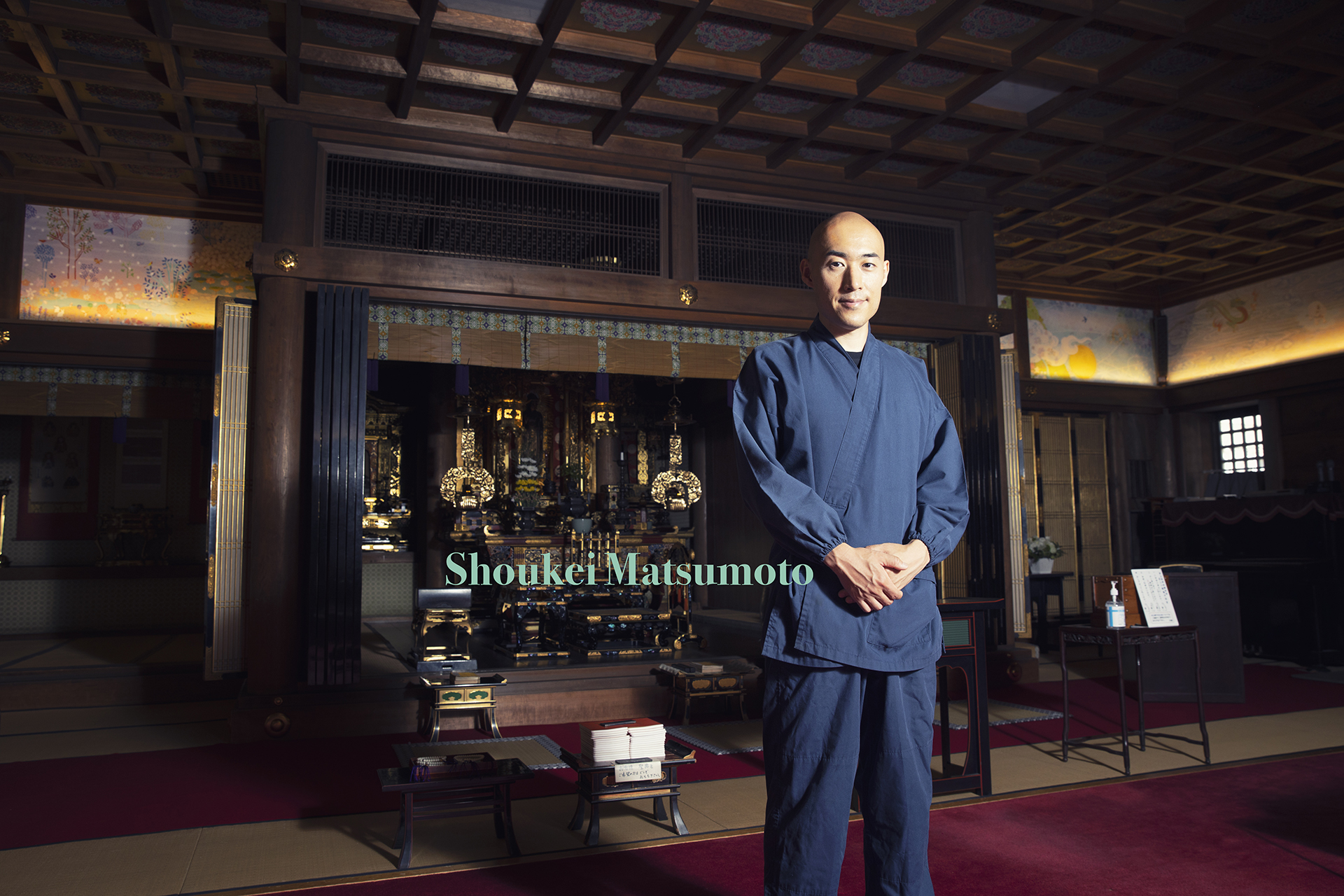

僧侶というより、昔のひじりのような生き方に惹かれる。型にはまらず、はみ出ることを恐れないで生きたい

北海道の小樽で生まれ育ったそうですが、幼い頃はどのような子供でしたか?

理屈っぽいし、そんなに明るい子ではなかったと思います。どちらかと言うと内省的でしたし、死ぬのが怖いって思っていたくらいなんで、昔から生きることや死ぬことにも興味がありました。両親は会社を経営していましたが、後を継ぐとか、あれしろこれしろ、っていう感じではなく、自分の好きなことをやりなさいと言われて育ちましたね。

死ぬのが怖いと思っていたとは?

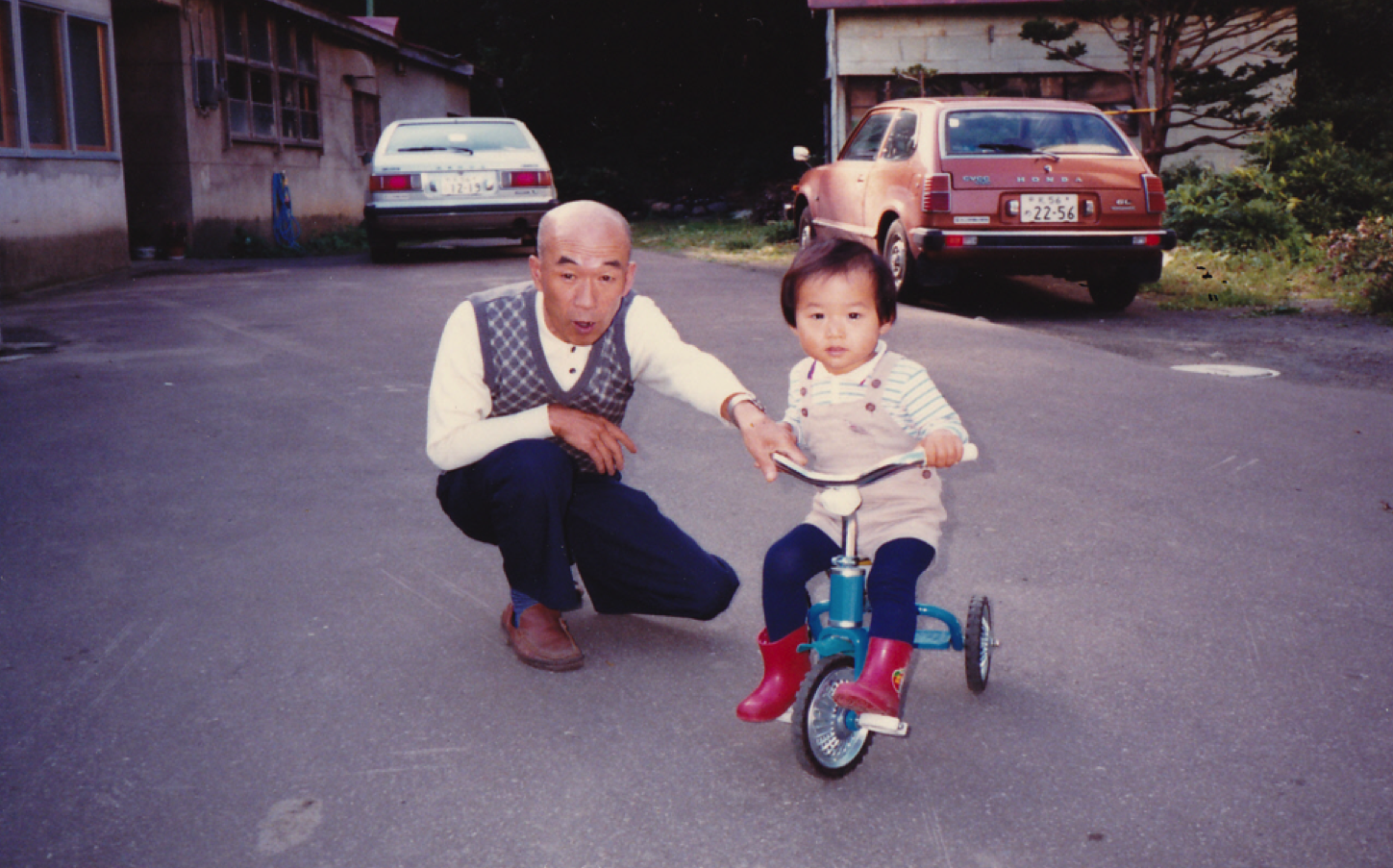

人間はいつか必ず死ななければいけない。親とも、兄弟とも別れるし、この世界そのものと別れていかなければいけないと考えると、幼稚園の頃から死ぬのは怖かったですよね。どうせ死ぬのになぜ生きるんだろうとか、ずっと考えていました。祖父が住職をしていて、当然お葬式や人の死に関わるような場面で力を発揮している様子だったので、何かここにあるのかなっていうような気持ちで興味は持ってましたね。

小さい頃になりたかった職業はありました?

仕事をやるなら何か意味のある仕事がしたいなとはなんとなく思っていたし、祖父を見ていて、お坊さんは自分にとって何か特別ではありました。お坊さんの仕事が、お経を読んで、お布施をもらって終わりとは思っていなかったので、何か人生の意味みたいなものを探求していくことを仕事にするのはいいなって思っていましたね。

幼い頃、祖父と

幼い頃に夢中になったことはありましたか?

レゴをやったり、プラモデルを作ったり、そういうのはありました。あとは働いてみたいなと思って、中学生の時は新聞配達をしていました。田舎なのでやることがあまりなかったし、早く自立したかったんじゃないですかね。どこかに属すのが嫌なので、部活とかあまり好きではなかったです。

東京大学の哲学科に進学されましたが、進学のための勉強はすごくしたんですか?

すごくしましたよ。東大受験って、国立の中でも科目が多いと思うし、努力をしないとなかなか入れないです。田舎で育ったのが良かったのかわかりませんけど、 学校がつまらなくて、小学校も中学校も全然行きたくなかったんです。でもそれ以外に選択肢がなかったので、結局そこでは社会でやり過ごす術を学んだくらいの感じで、とにかくその環境から出たかった。出られるなら勉強しようとも思いました。

どのような学生時代を東京で過ごされました?

まあ入ってみるとあまり勉強しなかったですね。わかったことはやっぱりあまり学校が好きじゃないということ。読みたい本は別に大学に行かなくても自分で読めばいいし、そういう意味では大学そのものはあまり十分活用できていなかったような気がします。ただ、東京に出てきて色んな友達ができたり、今まで知らなかった世界に触れたりしたのは良かったですね。

その後の経緯を教えていただけますか?

学生時代に光明寺を訪ねて、「お坊さんになりたいんですけど、どうやったらなれますか?」って聞いたら、「外の世界から入ってくるのもなかなか大変だよ」と住職に言われたので、「とにかくやりたいんです、なんでもいいからちょっと置いてください!」ってお願いしました。そうしたら、「とりあえず卒業したらうちに来る?」ってなり、卒業して住み込み生活を始めた感じです。みんなが就職活動してる時に、僕は光明寺に内定をもらって、そこの所属になりました。

光明寺に行った理由は何かあったんですか?

大学1年のとき、たまたま同じクラスだったの僧侶の小池龍之介君がきっかけでした。小池君が学生時代に下宿していたのが光明寺だったので、小池君の家を訪ねていくような感じで行ったことがありました。今はたくさんの本を書いて活躍している彼も、もともとは寺の息子なんです。小池君は寺の息子で、僕は寺の孫で、なんとなく、どっちとも集団生活に馴染めない同士で友達になって。だから宗派で選んだわけでもないし、祖父を見ていたおかげでお寺の世界に特別夢を見ることもなかったし、どこに入るかは縁次第でいいんじゃないかなって思っていました。

光明寺で住み込み生活が始まってからはどのような感じでしたか?

修行というよりは住み込みアシスタントのような感じなので、住職について朝のお経を読んだり、掃除したり、お寺の帳簿をつけたり、お線香をつけたり、住職の子供の幼稚園を送り迎えしたりしながら、本山の京都の西本願寺に行っていろんな研修を受けたりして、お坊さんになるためのステップを進んでいきました。そして、その中で感じたことをブログに書き始めました。日本のお坊さんの中で初めてブログを始めたのは僕かもしれません。それが後に 「おぼうさん、はじめました」(ダイヤモンド社)という形で出版されて、僕の最初の本になりました。そこには、なんでお寺はこうなんだろうとか、仏教はこうなんだろうとか、色々書きましたけど、文句を言っているだけでは何も変わらないので、その後は自分からいろんなことをやっていきましたね。

そういうことをやりながらインドに渡ったのですか?

そうですね。外の世界からお寺の世界に入ってきた立場だからこそできることをどんどんやろうと、例えばお寺カフェやウェブサイト、仏教マガジンを立ち上げるなど、いろんなことをしてきました。ただ、光明寺という一つのお寺を舞台に、お坊さん一人がなんかやったところで、全国にお寺は7万もあるわけですよ。もっと業界構造自体を変えていくような動きをしないと間に合わないないし、意味がないんじゃないかと思ったんです。そこで行き着いたのが、お寺界にはそういう発想を持っている人自体が少ないということでした。特に経営力に関しては、学ぶ機会が全然ないし、どこの宗派に聞いても、仏教の勉強はしても、お寺をどうするかとか、どういう事業を作っていくかは全然学ばない。それなら自分がそういう環境を作ろうと思い、留学することにしました。

留学時代はいかがでしたか?

インドは学生時代にも行ったことがあってすごく好きな国で、日本と全然違う振り幅がいいですよね。全然仕組みが整ってなくて、いろんなことがいい加減だし思い通りにならないことだらけ。だけど、日本だって見た目だけはちゃんとしてるけど、 実際やってることは結構いい加減だよねっていうのが最近ずいぶん明らかになっちゃいましたね。

インドに留学していた頃

本当にそうかもしれませんね。帰国後は、2012年に「未来の住職塾」を開かれました。それ以前も、僧侶として初めてブログを始め、インターネットを活用して寺院「彼岸寺」を開設したりと、お寺の世界ではかなり異端児だと思いますが、周りから風当たりは強くなかったですか?

そこは、鈍感力で乗り越えました。

なるほど。では、彼岸寺での活動で最も得たことは何ですか?

もちろん人との繋がりは大きいですよね。僕が一貫してやってきたことって、最近の言い方ですと、「ティール組織論※」と言うか、 要はヒエラルキーのがっちりした組織から、一人一人がよりマインドフルで、ウェルビーイングで、お互いを尊重しながら縛らず自由に成果を出すような発想で、組織とか人との関わりの文化を変えていくことです。それは組織の構造をいじることではなく、 一人一人の気づきが高まっていくことが結果的に集団としての気づきレベルを高めていくことなんです。

※ティール理論:フレデリック・ラルーが2014年に著書『Reinventing Organizations』で提唱した組織理論

ティール理論はお寺にも当てはまるということですね。

今、社会全体がよりティール化を目指している流れだと思うんですけど、僕はおそらく、宗教のティール化に貢献できたらいいなと思ってずっとやってきたんですね。村社会の中でお互いに縛りあうんじゃなくて、違いを認めながら尊重しながらも、しっかりとした関わり合いの中でコラボレーションが生まれていくような、風通しが良くてオープンな新しい宗教の文化づくりを目指してきました。

素晴らしいです。そこに取り組んできて20年くらいの時が経過しましたが、ある程度実現できたと思いますか?

そうですね。新しい宗教の文化が生まれることに、自分がやってきたことが貢献できていたなら嬉しいです。最近、自分よりも若い世代の宗教者の方々のすごく活発な活動を見るにつけ、多少はお役に立てたのかなと感じることもあります。実際、「未来の住職塾に参加したおかげで、これまででは考えられなかった素晴らしいつながりができて、今の自分の活動につながっています」と感謝の言葉をいただくことも多いです。

未来の住職塾を開催した時の様子

もしも、松本さんのような考えを持った僧侶になりたいという若者がいたら、何とアドバイスしますか?

なぜ?って聞くと思います。誰かみたいになりたいっていうのは何かを始める入口にはなるかもしれないけど、それよりは自分自身であればいいんじゃないっていう話ですよね。誰も誰かにはなれないから、という話をするんじゃないかと思いますね。

コロナがあって、人生に対する考え方が変わった人は多くいると思うのですが、僧侶になりたいという相談は増えました?

いや、そんなにないですね。定年退職して第二の人生の副業にしたいっていう人もいるので、僧侶になりたい理由は本当に人それぞれだし、何をもって僧侶と言うのかもありますよね。お経を読んでお金をもらう人を僧侶と言うなら僕はもう違うし。最近僕は、僧侶というより聖(ひじり)的でありたいと言っているんです。高野聖や念仏聖など、ひじりというのは、ある種特権階級だった公務員のお坊さんに対して、街中に出て本当に苦しんでる人の中に分け入って、菩薩行をして全国を遊行していた人たちのことを言います。ちゃんとしたお坊さんが公務員であるとしたら、ひじりの人たちは無免許なんで、だったら誰でもなれると言うか、そういう気持ちで生きればいいだけのことなんですね。僕はやはり型にはまりたくないし、常にはみ出る存在であるほうが生きやすいと思っています。それに、世の中にはいろんなところにひじりが息を潜めて存在してるんで、そんなひじり仲間が繋がっていけばいいんじゃないですかね。

次回へ続く