何かに集中するときは、心身ともにシンプルな方がいい。意識を変えたことで自然への理解力も深まり、人とのご縁も広がった

今年は、市川猿之助さんの硯を製作されましたね。どのような経緯で作ることになったのですか?

猿之助さんが僕の出演した「情熱大陸」をご覧になって、翌日にご連絡を下さいました。日を空けずにすぐに工房にお越しになって、そこで正式にご依頼をお受けしました。 通常は、依頼された方と作る前にディスカッションして設計まで明確にしてから作り始めるのですが、猿之助さんからは「青柳さんにおまかせしますから自由に作って欲しい。家宝になるものにしたい」って言われたんです。実はその”おまかせ“というのが最大の難関でした。

猿之助さんのようにおまかせされた依頼の製作は、どういうところから始めるのでしょうか?

猿之助さんはすでに歙州(*1)の石を指定されていたので、今回はまず硯式(*2)から考えていきました。猿之助さんのご活躍を拝見した時に、「ワンピース」など現代の新しい作品にも果敢に取り組まれていながら、古典の強靭な骨格を大事にされている方だという印象を受けたので、まずは最古の硯式から形を模索していきました。そして、硯としての強度は持たせながら、古い硯の優秀な要素だけを引き抜いていこうと決め、唐から五代十国時代の潔い造形を持った硯式をもとにして作ることにしました。そこから猿之助さんが墨を磨られる時の手の軌道や硯の取り回し方を考えて、当時の硯が持つ古典的造形哲学を残しながら猿之助さんに使いやすいと感じて頂ける仕組みを入れていったんです。

* 1:きゅうじゅう。 「端渓 (たんけい)」、「澄泥(ちょうでい)」と並ぶ中国三大名硯のひとつ。

* 2:けんしき。硯の形のこと

製作の過程はNHKのEテレ「SWITCHインタビュー達人達」でも特集されていましたね。

製作にあたった歙州の石は大変な硬度を持っています。また古い硯式などは大胆にみえても繊細な作業を要します。唐代の職人さんは、製作の内容によってはおそらく1~2年くらいかけていても不自然ではありません。ただ、僕たち現代の技術者は、工具も改良が重ねられていますし、すべてが便利になっているので工房の環境に恵まれています。ならば製作に費やす時間感覚の改良があって当然です。今回は猿之助さんのワンピースの講演中にはお渡ししたいと考え、製作期間を3か月と定めて取り組んでみました。

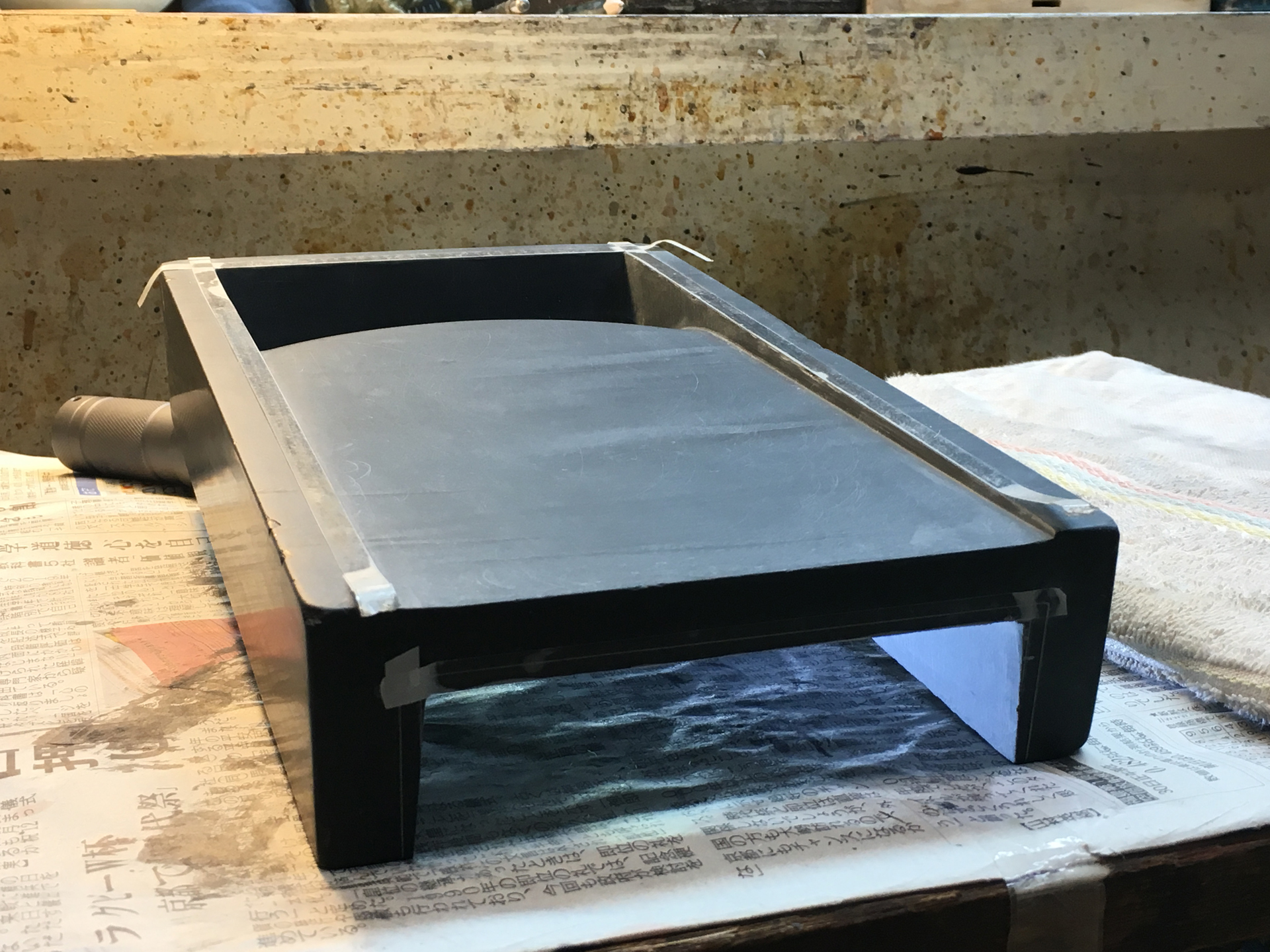

市川猿之助のために製作した硯

昔なら2年かけて作っていたものを、実際3ヶ月で仕上げることができるものなのですか?

早く作ろうとすると石に対する負担が増えるので、まず使う道具を変え、普段よりノミを細くして、ピンポイントに攻められる刃先を作り直して取り組みました。それでもやはり最高クラスの硬度を誇る石なので、作業速度は思いのほか上がらず、体重をかけながら全身で彫り続けること一週間、作業中に左膝の前十字靭帯を切ってしまいました。また、機械で彫る際の回転刃も連日の長時間作業に耐えられず、ねじ切れてしまいました。作業期間の制約の中、石への負担を軽減することを考えた結果、刀と体に今までにない負担がかかったようです。無理なことをして自然物にアプローチすると、どこかに歪みがくる。石も人も自然の理の中に等しく存在していると改めて気付かされました。

完成した硯は、青柳さんご自身から見ていかがでしたか?

設定した3ヶ月という製作期間は僕にとっての挑戦でした。作り終わって思ったのですが、時間の制約があったおかげで知恵をしぼり工夫することで、「石」への理解も深まっていきました 。結果として力強く潔い表情の硯に仕上がったと思います。

オーダーの原石は、いつもお客様が指定するんですか?また、硯の値段などはどう決まるのでしょうか?

お客様が石を持ち込まれる以外は、基本的に僕からご提案させていただきます。 多くのご依頼主様は「私だけの硯を持ちたい」というざっくりとした想いでいらっしゃるので、まずは様々なご質問をさせていただいてカルテをお作りします。ご予算、納期、お使いになられる環境、目的、どのような墨を使い、黒の色味再現を求められているか、といったことを伺う中で「私だけの硯」の核心に迫っていきます。そこからその方の手の大きさや腕の長さといった体格の中に納まる硯の大きさ、造形を絞り込みます。そこから原石をもとに起こした設計図をご提案させていただくのです。

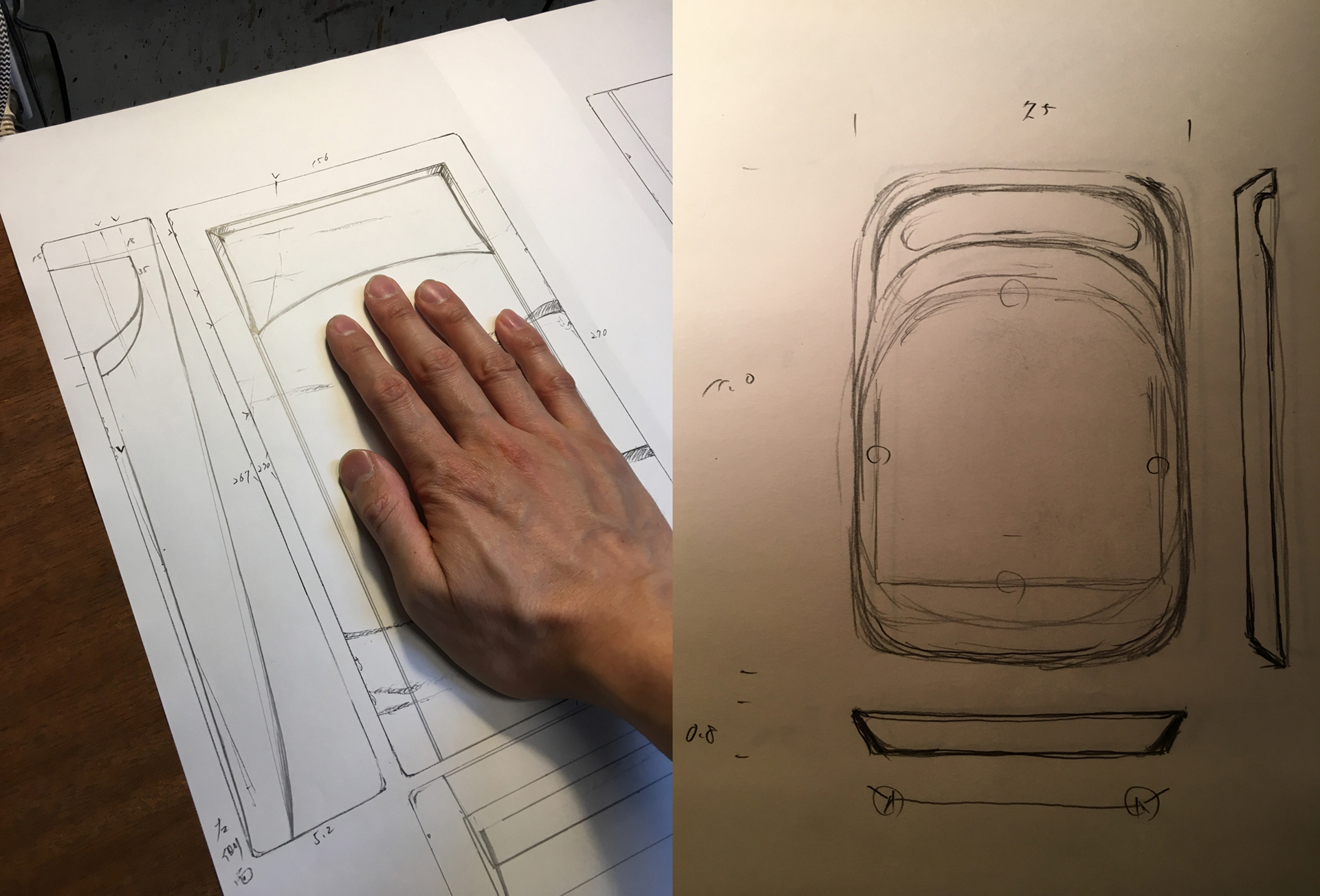

硯にも設計図があるのですね。

最初の平面設計図は基礎設計に当たります。これは、1000年残る硯を作るのに重要な役割を果たします。できるだけ情報量の多い設計図を作成することで、そこから頭の中に描く空間設計図の精度が向上します。完成した硯はその空間設計図通りになることが理想です。この理想というのは、硯は天然の石が原料であるがゆえです。石の内部構造はまさに自然界そのもので、経験値から想像は出来ても完全な掌握はできません。空間設計図にさらに正確な内部情報を構築できるように様々な石の理解を進めていく必要があります。

硯の設計図

この工房には1日どのくらいの時間いるのですか?

さまざまですが、作業はまとめてやるので、いるときは朝の9時から仕事のキリのいいところまでいます。

工房はとても綺麗で整然とされていますね。

工房の清掃、道具の整理整頓は祖父から最初に教わったことで大切にしています。工房の乱れは自分の心の乱れをあらわしているとも思っているので、スッキリと気持ちのよい状態を保つように努めていますし、できるだけ生活もシンプルを心掛けています。身の回りのモノも極力少なく済むような工夫をしています。たとえば、服は同じ服を数着求めて大切に使い、着まわしていきます。これには一日の中で選ぶといった選択の回数を減らす働きがあります。床屋さんもここから徒歩1分。この窓を開けて声をかけるんですよ。「お兄さん!今日できますか~?」って(笑)。

窓を開けて会話していらっしゃるんですか(笑)。あと、工房に神棚があるのですね。

主に朝と夜、仕事の始まりと終わりに神棚に向き合います。自然から頂戴した石に取り組ませて頂いているので、万物に感謝する気持ちを大切にしています。あと手を合わせる際、神棚、神社など、向き合える社があった方が、より落ち着いて感謝を唱えられているようにも感じられます。人は集中をする時、たとえ何か点だけであったとしても対象物が目の前にあったほうが落ち着いてそれに集中できます。神棚があるとより深く集中して手を合わせられます。僕が普段の生活の中に手を合わせるという行為を意識的に取り入れたのは5年くらい前のことです。

何か特別な出来事でもあったのですか?

現代社会に漂っている忙しさに対する違和感です。僕もその一人ですが、たった10年前と比べても現代人はやることが極端に多くなったように感じます。世の中はどんどん便利になっているはずなのに、「寝不足だ」「慌ただしい」「疲れが取れない」といった声を耳にするのはどうしてだろう。テクノロジーの発展により作り出された便利さは、必ずしも人の幸せに寄り添っていないのではないか、と疑問を感じました。ネットを中心とした膨大な情報とサービスに埋もれて生活していると、生きていくのに本当に必要なものを見過ごしてしまう可能性もあります。ですので、便利と思われているものを安易に使わないようにして、思い切って全てのSNSを手放し、ネット環境からも距離を置くようにしました。

そうすることで何か変化はありましたか?

知らず知らずのうちに五感についてしまったサビが落ちるのではないでしょうか。お米の味とか、噛んだ野菜の歯ごたえ、墨を磨っていても香り、音、石の肌感などより鮮明に感じられます。すると、硯を見た時に触らなくても石の体温の見当がつきます。山での仕事では物言わぬ石、自然を相手にしますが、自然は口以上に多くを語っていることに気付きます。人に備わった五感を研ぐのなら、フィジカルやメンタルをシンプルに保つ工夫などはとても有効だと思います。そして生活にこういった工夫を入れるタイミングは、早ければ早いほど良く、5年後、10年後の自分が使える時間、質に大きな良い影響をもたらしてくれるのではないかと考えています。

それは、誰にとっても凄く大切なことのような気がします。

それまでは、山へ行く時は装備さえしっかりしていけば大丈夫だと思いこんでいたんですけど、実は装備ではなく、山や自然への理解力の方がずっと重要なんだっていう気付きにも繋がりました。こんな小さな工房の窓から見える都会の景色ですらいろんな変化を感じます。地球上で人は決して特別な存在なのではありません。自然界の一部です。ただ、唯一特別が許されたものがあるとすれば、文化の保有です。自然界の中でヒト、モノ、コトに感謝を示す行いや習慣を持っています。これは自然との共存に必要な心のありかたを整えてくれるのではないでしょうか。「情熱大陸」の放送後、たくさんのいいご縁を頂戴しました。なので、神社に行く度にいただいたご縁への感謝の気持ちをお伝えし、工房にお迎えした神棚に見守っていただきながら与えられた一日を大切に過ごすことにしています。

素晴らしいです。今後の活動の予定を教えてください。

年内最後の仕事として予定しているもので、月の石で硯製作の結果を出そうと考えています。硯化が成功したらまず、日本全国の子供たちに使ってもらいたいと思っています。 ご家族や友達、先生に向けて手紙を書いてもらうんです。「拝啓ただいま月の石で墨を磨っています」。きっとそんな硯で墨を磨ったことも思い出になると思いますが、そのような楽しい出来事を綴ったお手紙が日本中に配達される。その先に沢山の笑顔が生まれたら、今年最後の毛筆文化への僕なりのご奉仕とできるかもしれません。

次回へ続く