チャンスを与えてくれたエディターや 仕事仲間など、人との出会いや仕事を通して、自分の考え方に大きな変化が起きた

小さい頃はどんな子供でしたか?

普通の子供だったと思います。ただ、ものすごく人見知りで、幼稚園ぐらいまでは母の服の裾を引っ張って、後ろに隠れているような子でした。

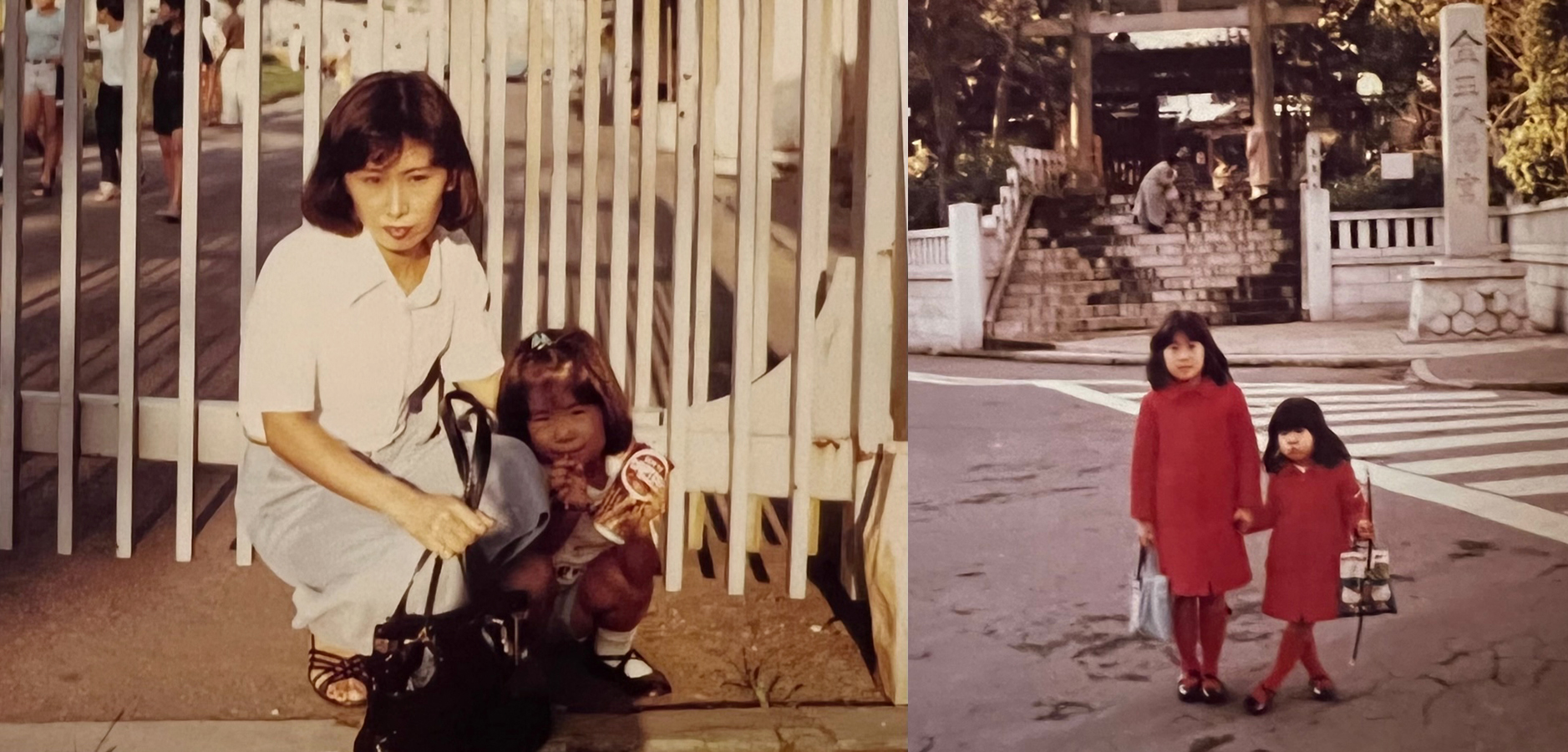

左:母と/右:姉と

当時好きだったことや、憧れていた職業などは?

お菓子屋さんとかお花屋さんとか言っていた気がします。でも本当になりたいということではなくて、小さい頃からお菓子を作ったり何かを縫ったりするのが好きで、母は包丁を持つことやミシンを使うことを子供の私にも自由にさせてくれていたので、ちょこちょこと色々作っていたからだと思います。

ご両親はどんな方で、どのように育てられましたか?

3歳くらいの時に両親が離婚して、それからは母と姉と生活をしていたので、父のことは記憶にないんです。母は真面目で丁寧に生活をする、おしゃれが好きな人。私は小さい頃フリフリの洋服が好きだったんですけれど、母はそういうのが嫌いで、ある年齢までは母が選んだものを着ていました。そして、靴下や下着など見えないところや、靴はきれいに磨くこと、アイロンをかけることなど、身だしなみをきちんとすることをよく言っていて。なので、ファッションの基礎的なことは母から学んで今がある気がします。

中学、高校時代は、どんな学生生活を送っていましたか?

中学の時は吹奏楽部に入って、クラリネットをとても真剣に練習をしていました。あとはいたって普通の中学生だったと思います。高校は女子校に通って、かなり破天荒な友達たちのグループにいたので、親を心配させていました。今となっては笑い話ですが。

高校生の頃

ファッションに興味を持ったのはいつ頃ですか?

高校生の時です。中学の頃は当時人気だった「Olive」という雑誌が好きでよく読んでいて、高2の頃に雑誌やテレビでランウェイを歩くスーパーモデルたちを見てとてもかっこ良いと衝撃を受け、こういう人たちと仕事がしたいと思ったんです。それには自分だったら何ができるだろうと考えて。デザイナーは無理だし、ヘアメイクは興味がない、でも、スタイリストなら洋服が好きだから自分にもできるかもしれないと。今思えばそんな簡単なことではないのにって思いますけれど。

それで高校卒業後はどのような道に?

ファッションの勉強をしたことがなかったから、ファッションを学べる専門学校に行きたかったのですが、母との約束で短大に進学しました。その頃就職難と言われていた時代だったので、入学した瞬間から就職活動をするように指導されていたし、友達もみんな就活をしていたので、当たり前のように私も就職しなきゃって気持ちになって、短大を卒業後は一般企業に就職しました。だけど幸か不幸か、自分には全く向いていない人事部に配属になったんです。

確かに仙波さんのイメージとは違いますね。

当たり前ですがずっと座っていないといけないし、上司と折り合いも合わず、生意気ながらに半年くらい経った時に1年で辞めようと決心したんです。それで、次は本当に好きなことをやりたいと思い、自分が付きたいと思うスタイリストの地曳いく子さんにコンタクトを取りたくてある編集部に連絡をしました。そうしたら本当にいく子さんに話してくださり、ご本人から直接、ちょうどアシスタントを探していると連絡をいただいたんです。そして丸一年働いた後会社を辞めて、アシスタントに就くことになりました。

それで念願のスタイリストの仕事に。アシスタントの日々はどうでしたか?

本当に楽しかったですね。このままずっとアシスタントでもいいかもって思ったくらい。師匠のいく子さんは本当に心が温かく器の大きい方で、朝昼晩と一緒に食事するぐらい常に一緒に行動させていただいていました。撮影現場にはもちろん全て同行させていただいていましたし、仕事が少しずつ慣れていくと私に任せてくださることも多くなり、やりがいを感じていました。いく子さんは仕事の幅が広く、フィガロやエルからオッジ、ドマーニなどの雑誌もやっていたので、毎日リースして撮影の日々ですごく忙しかったですが、若いから体力はあったし、とにかく楽しかったので辛いと感じたことはほとんどなかったですね。

師匠の地曳いく子氏に、社員旅行でハワイに連れて行ってもらった時

その後独立されたのは何かきっかけがあったんですか?

たまたまむち打ちになって休まないといけなくなった時に、いく子さんから「3年経ったし、そろそろいいんじゃない?」と言われて。しかも休んでいる間に「うちのレナちゃんが独立するから」と、周りの皆さんに宣伝してくださっていたんです。私はあまり独立欲がなかったから、いく子さんの後押しがなければ自分から独立したいと言うことはなかったかもしれないです。

とても素敵な師匠ですね。それで独立後は順調に自然に仕事が入ってきた感じですか?

そうですね。そうやっていく子さんがいろんな方に話してくださったおかげで、営業に行くことなく、それまで現場でご一緒させていただいた方たちから仕事をいただくことができました。本当に恵まれていたんです。

キャリアを重ねていく上で、大きなターニングポイントとなった仕事を挙げるとしたら?

人との出会いや仕事を通して、私の考え方が大きく変わったことはたくさんあります。その中でも大きな出会いのお一人が、私を育ててくれた、元フィガロで現在はエルにいらっしゃる龍淵さんです。私が独立して最初の2、3年は「私ってスタイリストって言えるのかな?」と悩んでいた時期がありました。そんな時期に龍淵さんから初めてお仕事をいただきました。それから私が少しずつ成長できるような仕事の機会を与えてくださった。彼女がいなかったら今の自分はいないので、心から感謝しています。

龍淵氏と

仙波さんにとっての恩人なのですね。

二つ目は、バレリーナで当時英国ロイヤルバレエのプリンシパルを務めていた吉田都さんとのお仕事です。フィガロの撮影で、吉田さんは最初は体のことを考えて、スタジオの白ホリではトウシューズで立つのは難しいとおっしゃっていたのですが、私が準備したアンヴァレリーアッシュのドレスとフォトグラファーのアイデアを気に入ってくださって、美しく見せるにはと結果トウシューズで立ちポーズを取られたんです。その時、体が動くたび、内側から筋肉が浮き出てきたり、小さな体がとてもダイナミックに見えて、モデルとはまた違う美しさを感じました。吉田さんが動くたびに洋服が息をしているように感じて鳥肌が立ちました。

その美しさ、想像できます。それをきっかけに、どのように考え方が変わったのですか?

それまではスタイリストにとって一番大事なのは服を選んでコーディネートすることだと思っていたんですけど、そうではなく、服をどう着せるかが大切で、そのためには服をよく知ること、そしてその人の体の美しく見えるポイントや洋服がかっこ良く見えるポイントをもっとよく勉強をする必要があるんだと実感したんです。自分の中でスタイリストとして大きく思考が変わった仕事でしたね。

確かに同じ服でも着方で見え方が大きく変わりますもんね。他には何かありますか?

もう一つは、みんなで誌面を作っていくことがとても重要なんだと気づかされた仕事。それ以前はフォトグラファーはフォトグラファー、ヘアメイクはヘアメイク、スタイリストはスタイリストというようにそれぞれの仕事は別って考えていたんです。とある撮影で、フォトグラファーがロケハンをしたり、メイクの方がメイクをしている時、私はエディターの方と違う部屋で話をしていました。それでいざ撮影となって、モデルに洋服を着せてみたら全然しっくりこない。全体的に、その雑誌のイメージともかけ離れているし、そもそも服とヘアメイクと場所が全然合ってないと思い、意見を言ったんです。そうしたらメイクの方に「言ってることはすごい的を得てるけど、君はロケハンも一緒にしてないし、ヘアメイク室に一度も来なかった。それでそんなことを言う権利あるの?」って言われて。ハッとなりました。

いい作品を作っていくのにチームワークはとても大事ですものね。

そこからはちゃんと自分のイメージや、やりたいことをみんなと話し合って、こういうライティングならこういうヘアメイクがいいとか、洋服もいくつか選択肢があるのであれば、ここで撮るならこっちがいいよねとか、そういうことをみんなで話し合っていかなければ、かっこいい誌面は出来ないんだと実感しました。自分が持つビジョンをちゃんと伝えることができれば、違った時に違うと言えるし、みんなの意見も聞くことができる。そうでなければ、出来たものに大していい・悪いしか言えない、ただの文句を言う人になってしまうんだなって。誌面を作っていくことに、どう自分が関わっていくかということをきちんと考えなければいけないのだと思い知らされた仕事でした。

次回へ続く