映画の醍醐味のひとつは、個性と個性がぶつかることで全く想像していなかった化学反応が起きること

助監督時代を経て初めて監督されるまでに数年間あったと思いますが、監督をされる頃には自信もついていたのですか?

これが僕たちの困ったところであり特徴なんですけど、自信だけはあったんです。「この機会を利用して、蓮實(重彦)先生の言葉をちゃんと伝えなきゃ」っていう、その使命感というのは宗教がかった人は強いですから、何の迷いも戸惑いもないんです(笑)。

では初監督作品の「神田川淫乱戦争」(1983年公開)は、思い通りの作品になりましたか?

思い通りには全然できなかったんですが、思い通りにならないのはむしろ想定内というか、映画とはそういうものであるのは学生時代に嫌というほどわかっていたので、めげませんでしたよ。

今まで挫折のようなものを味わった経験はありますか?

その後オファーが来て、日活ロマンポルノを1本やるんですけど、そこで初めて挫折を味わいました。こっちは自信を持って作ってほぼ完成した作品だったのに、これではダメだと言われて。公開されないのは困るとなって、結局当時僕が所属していた「ディレクターズ・カンパニー」という長谷川監督の会社が日活から権利を買い取って、違うものに作り直して、2作目の「ドレミファ娘の血が騒ぐ」を完成させました。つまり、2作目はもともと日活ロマンポルノとしてお蔵入りになった作品なんですよ。そういう経験をして、商業映画というのはそんなに甘くないことを知りましたね。

そうやって厳しい世界を知っていったのですね。

失敗の連続ですよ。でも根が楽天的なのか、あんまり挫折したとは思わないんです。きっと勝負は負けてから始まるんですよね。

映画監督をやめようと思ったことはありますか?

これが不思議なもので、元々映画というのは滅多に撮れるものではないと思っていたので、映画監督をやめようと考えたことは全くないんです。ある時期までは、「時々幸運が訪れれば映画が撮れるから、そうなるまでなんとか食いつないでいこう」と思って、テレビのコマーシャルをやったり、雑誌に原稿を書いたり、うちの妻も働いたりしたりして、ちょこちょこ生活費を稼ぎつつ、時々映画を撮る生活を送っていました。それに映画を撮っても、ギャラをもらえないことの方がほとんどでしたから、そうなると映画は趣味ということになりますよね。だから、やめるとかやめないとかいう発想はなかったですね。

監督としてのターニングポイントはいつでしょう?

90年代にVシネマという劇場公開を前提としないレンタルビデオ専用の映画ができ、40歳を過ぎてからVシネマをたくさん作るようになったんです。Vシネマではありましたが、映画作りが仕事と言えるようになったのはその頃からですね。そこで、僕が今日まで映画を作れているのはこの人のおかげと言っても過言ではない、哀川翔さんと出会いました。彼との出会いはとても大きかったですね。会う前は、彼のことをヤクザのようなすごい怖い人だと思っていたんですけど、会ったら全然そうではなかったです。

実際はどういう方なのですか?

テレビでもよくそういう面を見せていますが、本当に面白くておしゃべりで陽気な方で、何より俳優として本当に魅力的で自由自在。哀川さん主演で10本も撮ったんですけど、それまでヤクザっぽいイメージが先行していた哀川さんが、見せたことのないようなコミカルさを面白がって自分からたくさん出してくれたんです。監督は俳優の魅力をどれだけ見つけ出せるかが重要な仕事のひとつですが、先入観なしに誰とでも接すれば、必ずその人のいいところを見つけることができると、哀川さんとの出会いで知りました。それ以降、僕は俳優もスタッフも、どんな人とでもやっていけると思えるようになって、それに比例するかのように作品のオファーもどんどん増えていきました。

監督の作品には哀川さんの他に、役所広司さんも多く主演されていますが、お二方は全くタイプは違いますか?

俳優としてのタイプは大分違うんですけど、存在は似ている気がします。本当に自由自在で懐が深いというか、なんでも受け入れてくれて、どんな風にでもやってくれて、いい意味で何をやっても同じっていうね。何をやっても絶対消せない個性があって、その個性同士が合わさると多分僕が想像していたものとも、向こうが想像していたものとも違うものが生まれる。それが楽しいっていう感じですね。

新作の「散歩する侵略者」にも出演している小泉今日子さんも、監督の作品によく出演されていますが、彼女も特別な存在感をお持ちですよね。監督にはどう映っていらっしゃいますか?

どうして小泉さんなんかが僕の映画に出てくれるのかと、いつも不思議に思うんですけど、彼女は揺るぎない個性とそれに裏打ちされた自信がある方だと思います。自信のある方ってなんでもオッケーなんですね。だから僕が「こんなことお願いしても大丈夫かな?」ってことを聞いても、「大丈夫ですよ」ってさらってやってくれるんです。そのあたりは哀川さんも役所さんも同じですね。何をやっても、彼らの独特な個性で特別なものにしてくれて、それは映画の最大の力になります。

「トウキョウソナタ」の時の小泉今日子さんには、それまでのイメージを覆すような個性と存在感を感じましたが、監督自身も作品ごとに変化しようと意識することはあるのでしょうか?

変化は常にしていたいと思っています。でも、これまでやったことのないことをやっているつもりでも、気がついたら今までとどこか似ているところがあって、その辺が個性といえば個性なのでしょうけど、限界といえば限界なのかなといつも悩ましく思います。ちなみに「トウキョウソナタ」に関しては、「次はこれだ!」と狙って撮ったわけではなくて、それまでホラーが続いていたので、ちょっと違う感じの作品を撮りたいと思って作ったものなんです。そうやって意図していなかったものが案外うまくいくこともあるんですね。

近年の作品を拝見して、「トウキョウソナタ」では感じることのなかった“有限”について強く感じたのですが、最近監督ご自身が変わられたと感じることは何かありますか?

あんまりそういうことは気にしてないんですけど、敢えて言うと、僕も歳を取っているということなんだと思います。普段生きていて自分の年齢を感じることはないんですが、ハッと気づくと、親や友達、先輩と、周りに死んだ人がいっぱいいるんですよ。若い頃は知り合いで死んだ人ってそう多くなかったからかもしれないですけど、最近は「あの人は今頃どうしてるんだろう?」とふと考えたり、考えても答えのない死者について思いを馳せたりすることが昔より増えました。でも、そんなことを考えていられるのは曲がりなりにも平和な日本だからでしょうね。だってシリアのような国では、若くして命をなくす人は多いし、子供でさえ明日の命があるかもわからない。そんな中で生きていたら、「生きる」ということに全然違った感覚を持つようになるんだと思います。

次回へ続く

「散歩する侵略者」

第70回カンヌ国際映画祭

「ある視点」部門正式出品作品

誰も観たことがない、新たなエンターテインメント作品が誕生。

『岸辺の旅』で第68回カンヌ国際映画祭「ある視点」部門監督賞を受賞、国内外で常に注目を集め、2016年には『クリーピー 偽りの隣人』でもその手腕を発揮した黒沢清監督が、劇作家・前川知大率いる劇団イキウメの人気舞台「散歩する侵略者」を映画化。

9月9日(土)全国ロードショー

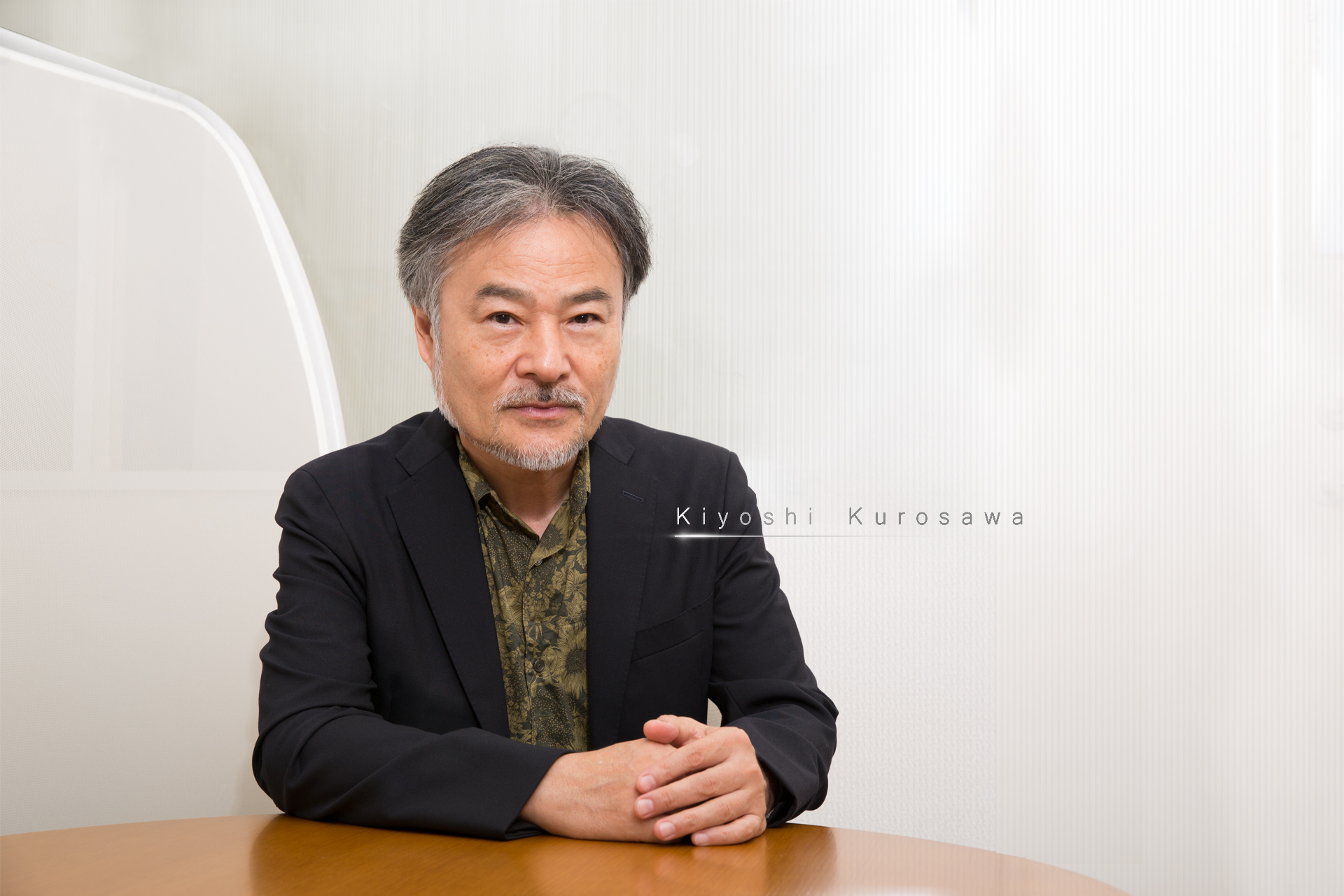

監督:黒沢 清

原作:前川知大「散歩する侵略者」

脚本:田中幸子 黒沢 清

音楽:林 祐介

出演:長澤まさみ 松田龍平 高杉真宙 恒松祐里 長谷川博己 ほか

製作:『散歩する侵略者』製作委員会

配給:松竹/日活

©2017『散歩する侵略者』製作委員会 ©2017"Before We Vanish" Film Partners

公式HP:sanpo-movie.jp