「NINJA」は、子供からお年寄りまでみんなが楽しめる舞台に。童心に返って、面白いものを作りたい一心で取り組んでいる

NINJAが間も無く初日を迎えますが、演出と振付の他に、アートディレクションもなさっていらっしゃいますね。

今回、舞台美術を担当するアーティストがいないんです。だから、映像や美術のセットのプランは僕が先導して、アートの方向性を示しています。僕は絵も描くし、割とみんなで分担してはいるんですけど、出演者ひとりひとりがすでに個性溢れるアーティストなので、 全体を方向付けていくような意味合いで僕がアートディレクションも担っています。

「NINJA」リハーサルの様子

先日拝見した舞台「HANAGO −花子−」もそうでしたが、演出と振付をされて、さらにダンサーとしても出演されるとは、ご自身としてはやりやすいものなのですか?

やりやすさもやりにくさも両方あるので、どっちとも言えないです。リハーサルでは客観的な視点を持ちながら自分のパートを踊らなければいけないので、そういう意味ではとても難しいことをしてるなといつも思ってます。例えば「HANAGO −花子−」では酒井はなさんと踊りながら、酒井さんと自分自身、そして全体的にどうなのかっていうことを俯瞰して考えながら、一緒に動きながら作っています。

伝統と創造シリーズvol.10「HANAGOー花子ー」(セルリアンタワー能楽堂)©瀬戸秀美

踊ってる時はその瞬間に生きてらっしゃって圧巻のパフォーマンスですけど、ご自身の中では踊りながら俯瞰してる時もあるんですか?

ありますね。小さい頃から俯瞰好きなんですよ(笑)。感情的にいろんなことが起こって、夢中で踊っている瞬間ももちろんあるんですけど、ふと自分が俯瞰して全体を観ている瞬間もどこかにありますね。

だからこそ演出できるのでしょうね。

でも、演出に徹することも一つのあるべき姿だなって思っているので、自分が出演しない仕事も少しずつ増えてきています。最近では、オペラ「ドン・ジョヴァンニ」は出演せずにダンサー達を使って全体の演出をしました。それはそれでやっぱり面白かったし、反対に歯がゆい部分もありましたね。

観ていると踊りたくなりますか?

もちろん素晴らしいダンサー達ばかりですが、観ているとやっぱり自分が踊りたくなる気持ちも出てきますね。僕はずっとソロ公演をやってきましたが、ソロダンスって演出家を立てない限りは自分が全てをやるので、客観的に踊って稽古を積み重ねていくことが自然なのかもしれないです。ひたすら何時間も自分で踊ってソロを作っていく過程は、踊るのと同じだけ俯瞰してるんですよ。

先日拝見した時に、踊りながら重心が自在に上下に瞬間移動している感じがして、重心を使い分けているように見えたのですが、意識してるんですか?

クラシックバレエを始めた時は、クラシックを踊るときの重心は上に、能のときは下にとか色々ありましたけど、本当の僕の理想は自分の重心をどこにでも飛ばせるようになることでした。ダンスごとに使い分けられたらいいなとは昔から思っていましたし、高く飛びたいと思えば飛びたいし、低く這いたいと思えば低い所にいたい。それは重心を変えることなのかもしれないけど、突き詰めていったらバレエも能も同じようにコントロールしていくことで自分が目指してるものが近くなったのかなという思いはありますね。

気づいたら自在にできるようになっていたんですか?

踊りながら身についたというのもあるし、いろんな方に振付けをもらって試行錯誤していく中で見つけていったと思うんだけど、さらに言うと、小さい頃から重心の変化というよりもっと透明になることとか、濃くなることとかを考えていました。物理的なことで言うと、重心だったりとか、密度だったりとか、力みとか抜くとかいろんな言い方があるじゃないですか。僕は自分の身体を使って、こうでもない、ああでもないって色々探っていくのが好きなんですよね。

2015年の「サーカス」に続く第二弾として、新国立劇場でまもなく「NINJA」が始まります。子供も大人も楽しめる舞台とのことですが、“子供が楽しめる“という視点を持ったきっかけはありますか?

昔ダンスを始めた時は、カッコよく踊りたいとか、こういう表現をしたいって自分のことが凄く前に立ってたんですけど、ある時NHK教育テレビの「からだであそぼ」という番組のお仕事を頂いた時に子供たちと接点ができて、自分の子供が生まれたタイミングとも重なって、自己表現だけではない、子供に対して踊るというベクトルが生まれたんですね。僕達がやっていることは伝統芸能ではないんですけど、誰かの遺志を受け継いだり、もちろんレッスンを受けて先生から得たことを次に繋げていったりということをしていて、そういう意味でも子供達に何かの機会を与えることって有意義だなって強く思うようになったんです。

ダンサーとして大きな気づきがあったのですね。

僕は大人になってからダンスを始めたこともあり、かなり意識してセルフプロデュースしてきましたけど、歳を重ねるにつれて、そういうことだけではないダンスの色々な魅力を段々知るようになって、自分自身の中にあるいろんな面を発見しました。僕、普段はおとなしい感じで喋っちゃうんだけど、家に帰ると馬鹿もやるし、びっくりするほどひょうきんになるんですよ。つまり環境や場所によって自分も変化するじゃないですか。子供に対してやっていることって、実は自分が本質的に持っている要素だから、自分自身を決めつけすぎずにニュートラルにいることが大切になってきたんです。そういう状態で変化を楽しんでいれば、舞台人としていろんな人に出会うたびに、「どれも森山開次です」って自然体でいられるようになってきました。それを教えてくれたのは踊りなんです。

若い方で森山さんのような踊り手になりたいと思ってる方にアドバイスするなら?

そんな人いるかなぁ(笑)。いつも子供たちと接する時も、若いダンサーと一緒にやる時もそうだけど、何かを教えたいというよりかは、一緒に創作していきたい想いの方が強いから、アドバイスっていうのは全くないかな。自分がやってきてわかったことでもあるけれど、ダンスの良さって、一歩動こうとするところからスタートしていくところにあるので、最初の一歩や一手を出す勇気はしっかり持った上で一緒に頑張ろうっていう気持ちではありますね。昔は、自分も踊るような人間じゃないと思ってたし、殻を破ることは今でもすごい勇気がいる。そういうことはみんな同じように持っていると思うので、そのことを踏まえて共に頑張ろうという気持ちです。

素晴らしいです。では、NINJAをどのような人に観て欲しいですか?

もちろん沢山の子供達にも観てもらいたいですけど、大人もおじいちゃんもおばあちゃんもみんなに観てもらって、劇場自体にあらゆる人がいる空間を作りたいという想いが強いです。忍者というテーマは、切り取り方次第で楽しい部分も作れるだろうし、死とも背中合わせの存在なのでとても怖いものにもなりうる。でも子供向けって初めから決めつけることはしたくないし、子供の演目だからといって「“死ぬ”っていう表現はやめましょう」っていうのはちょっと違うんじゃないかなって。

確かに子供だからと決めつけてしまう時がありますね。

だからそういうことを気にするのはやめようって思っています。むしろ子供の方がよくわかっているし、大好きなんですよね、そういうの。子供にはちょっと怖すぎるとか、暗いんじゃないとか、良くないんじゃないとかってよく話に出るんですけど、大人の方が子供のことを勝手に決めつけているところが往々にしてあるので、作る時はあまり気にせずに自分自身も童心に返って、面白いものを作りたいっていう思いでやっていけばいいのかなって思います。

次回へ続く

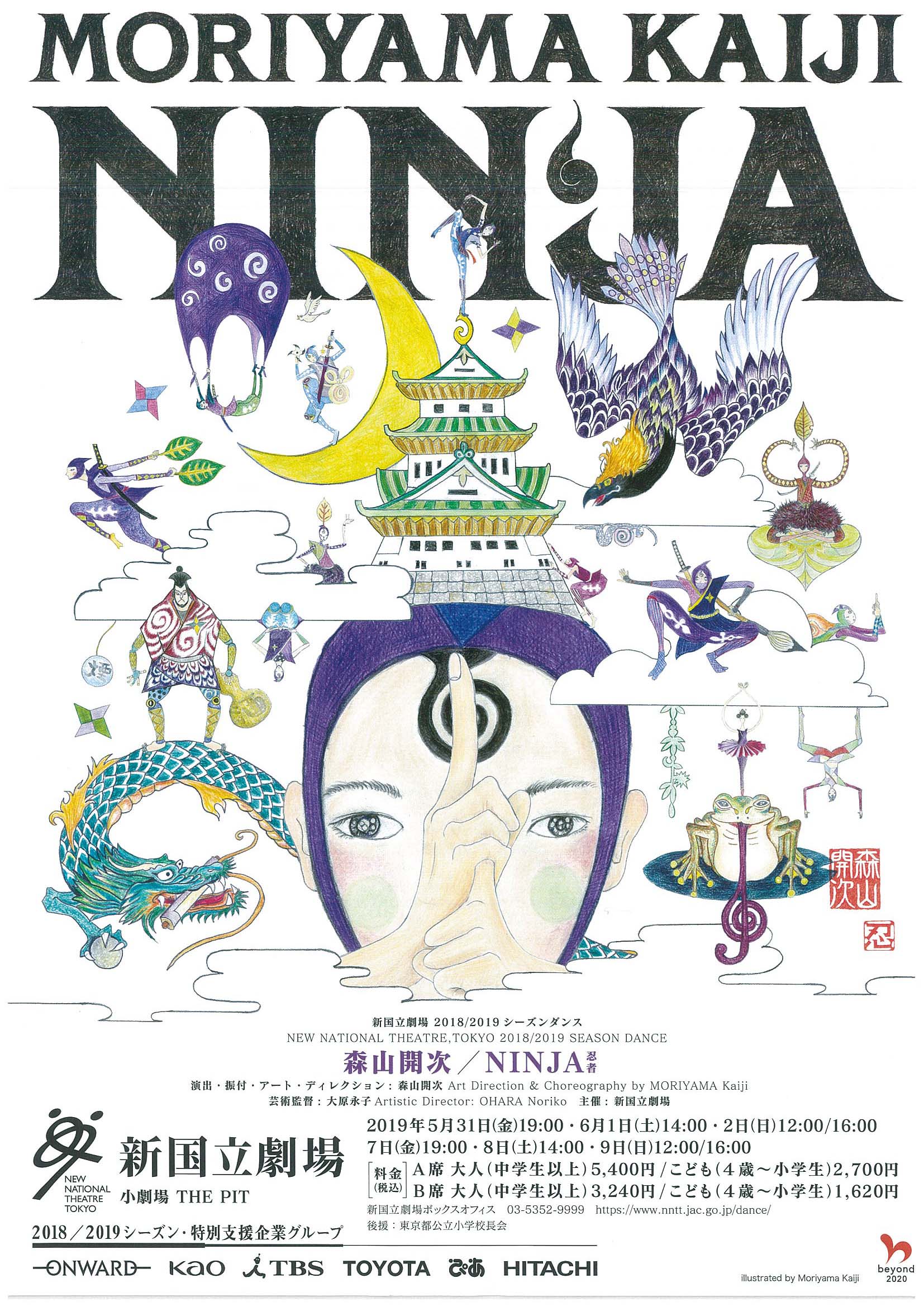

森山開次「NINJA」

ー子どもと楽しむダンス公演-

大人も子どもも楽しめるダンス作品です。世代を超えて様々なお客様の感性を刺激する作品創りに定評のある森山開次さんならではの舞台にご期待ください。

- 公演日程

-

- 2019年5月31日(金)19:00

- 2019年6月1日(土)14:00

- 2019年6月2日(日)12:00

- 2019年6月5日(水)19:00

- 2019年6月7日(金)19:00

- 2019年6月8日(土)14:00

- 2019年6月9日(日)12:00

- 2019年6月9日(日)16:00

-

会場:新国立劇場小劇場

詳細は新国立劇場HPにて

https://www.nntt.jac.go.jp/dance/ninja/ - 以降、全国7都市ツアー

-

- 2019年6月15日(土)14:00 福島・いわき芸術文化交流館アリオス

- 2019年6月22日(土)15:00岩手・北上市文化交流センター

- 2019年6月29日(土)13:00/17:00、30日(日)14:00 茨城・水戸芸術館

- 2019年7月6日(土)14:00滋賀・びわ湖ホール

- 2019年7月9日(火)18:30鳥取・鳥取市民会館

- 2019年7月13日(土)14:00 福岡・北九州芸術劇場

- 2019年7月20日(土)18:00、21日(日)13:00 長野・まつもと市民芸術館