【事実の捉え方を変える】~過去や未来に囚われない思考力で現状突破する~

佐相監督が高校時代に描いた将来の夢は、プロ野球選手か教師になることだった。当時の野球部監督の勧めで日体大に進学を決め、在学中に教師への道を選択。教育実習で地元の中学校を訪れた時、中学の野球部監督になって日本一のチームを作ると決意。そして教員生活7年目にして、相模原市東林中で念願の野球部監督になり、バッティングと投手力の両方を強化して、数々の花々しい成績を残した。その後、2005年に高校野球の監督に転身、2014年には現在も監督を務める県立相模原高校を、神奈川県立の高校として14年ぶり、初の関東大会にまで導いた。そんな佐相監督が当時を振り返り、「チームに一つだけ欠けていた」と語るのは、チーム全体のメンタル面の弱さ。その後、コーチングを通してどのようにチームは変化していったのだろうか。

関東大会に出場した時(写真前列中央が佐相監督)

まずは、中学野球の監督になった経緯を教えてください

法政二高(法政大学第二高等学校)の野球部にいた頃から、プロ野球選手か教師になりたいと思っていたので、教師でいながら野球も続けられる日体大へ進学しました。在学中に教育実習で地元の中学校に行ったのですが、当時はテレビで金八先生が流行っていたこともあり、校内暴力が全国で勃発していた時期でしたので、暴力を撲滅出来たらいいなと思い、中学校の教員の道に進むことにしたんです。また、野球部の監督として中学野球の日本一を目指すのも面白いと思いました。そして実際に教師になって、最初の6年間は相模原市立新町中学校で水泳部の顧問をして、大沢中に転勤した教員7年目の頃に野球部の監督になりました。

大沢中で監督をしていた時は全日本少年軟式野球大会で3位になり、東林中では全国中学校軟式野球大会でベスト8、翌年に同大会で3位、さらにその3年後にはKボール全国優勝を飾り、世界大会では3位となったそうですが、戦略の一番の秘訣は何でしたか?

私が主に行ったのは、バッティングと投手力の2つの強化です。良いバッターがいれば点を取れますし、良いピッチャーがいれば点を抑えられるので、打ちにくいピッチャーの球を打てるバッターと、打ちにくい球を投げるピッチャーを育てればいいんです。軟式野球は点を取りにくいと言われていますが、私のチームは当時から4、5点は必ず取っていました。

中学から高校で野球を教えることになった経緯を教えてください。

当時ライバル視していた先生達が他校に3人いたのですが、同じタイミングでその3人が皆高校へ転勤となってしまったんです。彼らと全国の決勝で勝負するのが長年の夢だったので、寂しくなってしまったんですね。私は高校野球もよく観に行っていたのでその素晴らしさを知っていましたし、いつか自分も高校野球の監督として同じステージに立ってみたいと強い憧れを抱いていました。それから6年後、高校教員の募集があったので面接を受けたところ、3回の面接をくぐり抜け、45歳で晴れて高校教師となり(川崎北高校)、野球部の監督も務めることになりました。

川崎北高校の野球部監督をしていた頃

コーチングを導入するきっかけは何でしたか?

試合中に大量点を取られた時、選手達はプレッシャーのあまりメンタルをやられてしまっていたんです。私が何か優しい言葉をかけたとしても、緊張感のせいか彼らには全く伝わっていませんでした。その後も2年ほど大会で思った結果が出せずにいて、部員に対するメンタル面の指導が必要だと自覚し、悩んでいたところ、知り合いだった東コーチが連絡をくださり、2017年の秋に彼の勧めるスポーツメンタルコーチングを導入してみることにしました。

抱えていた問題

■試合中の気持ちの持ち方、事実の捉え方

選手達は、試合中に点を取られると、気持ちの面で影響を受け、色んなことを考え出してしまっていた。彼らがどんな状況にも捉われずに試合を続けるにはどうしたらいいか、監督は頭を悩ませていたと語る。

佐相監督:彼らはミスをしたり、点を取られたりすると、色々考えすぎてしまい、普段のプレーができなくなっていました。その結果、モチベーションが下がり、チーム全体の雰囲気も悪くなるという状況に陥っていました。

解決方法

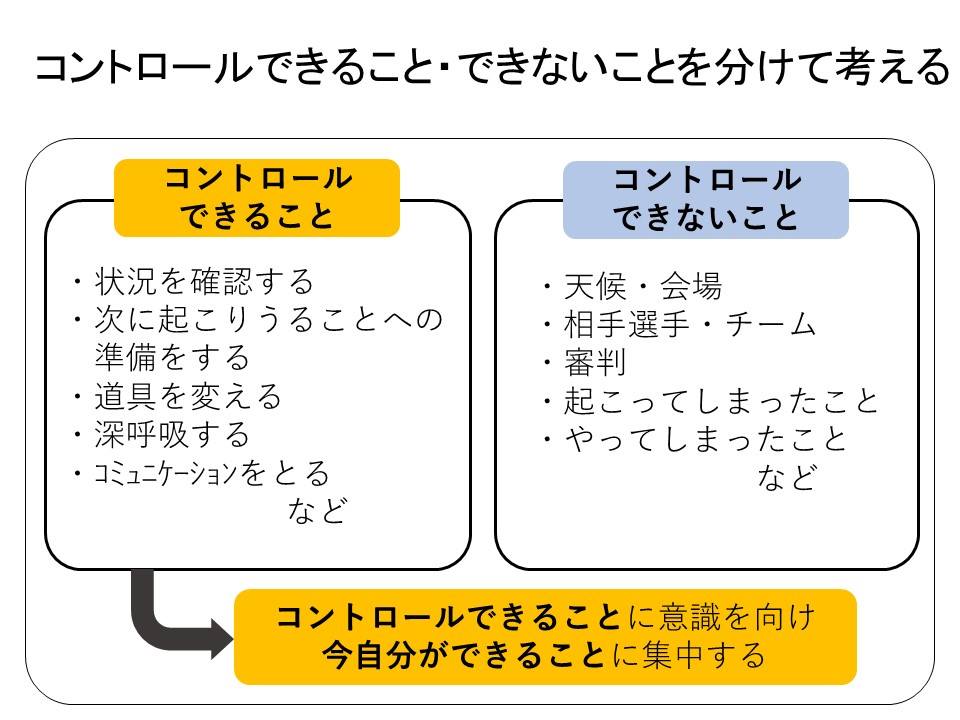

■コントロールできることにフォーカスする

チームの勝利の明暗を分けていたのはメンタル面だということが分かった。そこで、起きてしまった状況に意味づけをせず、コントロール可能なことにフォーカスするようにした。

佐相監督: 東コーチがセミナーを通して、野球をするうえで大切にしたい“事実の捉え方”=「本来は、起こる全てのことに意味はついていないのに、人は意味づけをして生きている」を教えてくれました。さらに、過去に起こった出来事やピンチな状況、相手の状態などはコントロールできないことなので、自分達がその瞬間にできることや、これまでの練習でやってきた成果を活かして、コントロール可能な、“今この瞬間に自分ができること”にフォーカスするのが大切だと教わりました。

コーチングセミナーの様子

得られた結果

■チームの雰囲気と仲間同士の関係性の変化

選手一人ひとりの事実に対する捉え方が変化したことで、チーム全体に大きな変化が起こった。また、過酷な冬場のトレーニングも前向きに乗り越え、生徒たちの雰囲気も大きく変わった。

佐相監督:コントロールできないことに捉われず、それぞれが今自分のできることにフォーカスするようになったおかげで、練習での取り組みが前向きになり、チーム全体が元気になりました。そして、試合中もお互いを励ましたり、研磨し合う仲間になっていきました。

コーチ補足

■自分のコントロールできることに意識を向ける

東コーチ: 人は起きた出来事に対して意味づけをしてしまうことが多くあります。例えば、ランナーが出ると「今はピンチだ」と勝手に意味づけをし、それに揺さぶられて動きや判断が悪くなったりするのです。「ランナーが出た」という事実に対してやることは変わらないはずなので、自分が勝手に意味づけしていることに気づき、そもそも意味はついていないと考えられるようになれば、視野が広がり「今自分が出来ること」を意識できるようになります。また、「コントロール出来ることと出来ないこと」を分け、整理して考えることも大切です。起こってしまった状況や、相手の状態、この先どうなるのかは、コントロールできることではありません。現状を把握し直す、次に向けての準備を入念にする、コミュニケーションを取るなど、自分がコントロール出来ることに気づいてそれに集中することが重要になります。

次は、今までで一番視界が開けたコーチングについて