奈良祐希

―小さい頃は、どんな子供で、どんなことをするのが好きでしたか?

ずっと野球をやっていました。あとは昆虫採りをしたりして、自然の中で過ごすことが多くて、ものづくりはあまりしませんでした。祖父と父は陶芸家ですが、住まいと工房は別の場所にあるので、完成された作品は近くのギャラリーや美術館でよく見ていました。でも、ただ景色として見ているだけで、深く観察することはなかったです。

左上:子供の頃、祖父と父と。右上と下段:大樋美術館と大樋ギャラリー(建築家 隈研吾設計)

―小さい頃の夢はありましたか?

プロ野球選手に憧れていましたが、小学校3年くらいの時に、子供なりに無理なんだろうというのがわかりました。逆に、他になりたい夢がなかったことがちょっと辛かったのはありますね。

―ご自身の家庭環境が他とは違うかもしれないと自覚したのはいつ頃ですか?

小学生の低学年くらいから気づいてはいました。図工の先生に、「あなたの家は芸術系だから、きっとすごいのを作るよね」とか言われて。でも全然ダメなものができてしまって相手にされなかったような記憶があって、それから絶対に家業はやりたくないと思っていました。

―中学、高校の頃はどういう生徒でしたか?

具体的な夢がなかったので、選択肢を広げるためにとりあえず勉強していましたね。まだ野球を続けていたし、芸術とは無縁の高校生活でしたが、金沢21世紀美術館の横を通って毎日通っていたので、建築は身近に感じていました。ちょうど高校3年間は建設中だったので、出来上がっていく様子を眺めながら、「建築ってすごいなあ」と思っていました。

―世界的に見ても特殊な建築である金沢21世紀美術館が完成されていく様子を見た時、高校生の奈良さんはどういう感覚を得たんですか?

その時は別に建築に詳しいわけでもなかったけれど、ゼロだったところからいきなり何かが出来て、建物によって社会が変わるみたいに感じた部分があって。人が社会を変えるってなかなかできないことなのに、大きな建物は社会を変えてしまうぐらいの可能性があるんだって思い、建築を学びたいと思いました。そこで、家業は芸術だったので、工学部の建築学科よりも、美術的な視点で建築を考えた方がいいと思って、藝大の美術学部建築科を目指しました。でも現役では落ちてしまい、1年間浪人して東京の画塾に通ってようやく合格しました。大学院も含めると6年間、藝大で建築を学びました。

東京藝術大学で建築を学んでいた頃

―藝大生活はいかがでしたか?

建築っていろいろ考えることがいっぱいあるから大変だろうなと思っていたんですけど、なぜか苦ではなかったです。与えられた課題や、限られた条件の中で解くことは得意だったので、先生の評価は高かったように思うのですが、ゼロから自分で生み出さなければならない卒業制作では苦労しました。なんとか卒業できましたが、自分で課題を見つけて解決できなかったら建築家になれないじゃないですか。 だから大学院には行ったものの、どうして良いかわからずに焦っていました。

—その不安を解消するために、何かアクションを起こしましたか?

一度、グレートリセットじゃないけど、自分の建築にプラスになればいいと思い、建築を離れて陶芸をやってみようと思ったんです。そこで、大学院1年生が終わったタイミングで2年間休学して、岐阜県の多治見市にある陶芸の学校に行きました。恥ずかしながらそれまで土を触ったことがなかったので、そこで初めて陶芸に触れて、徹底的に基礎を習得して、2年目からは卒業制作に入って自分の陶芸とは何かを考え始めて。そこで2年間勉強して、また大学院に戻りました。

多治見で陶芸を学んだ頃の授業風景 ©多治見市陶磁器意匠研究所

―一から陶芸を学ばれて、建築で壁にぶち当たった時期をブレイクスルーできたんですか?

それはありましたね。大学院に戻ってからは、 陶芸の考え方を建築に当てはめていくようになりました。それまでの僕の建築デザインは、それこそザハ・ハディッドのような、有無を言わせないようなカッコ良さがあればいいくらいのノリだったんです。それに、デザインはコンピュータや3Dプリンター、レーザーカッターで作っていくので、僕の考えているものと実際に作るものに距離感がすごくあるなと思っていたんですね。でも、人の手の技である陶芸を勉強して建築に応用しようとした時に、すごく土着的な作り方になって。それから建築をもっと手で作ろうと思って、形もそれまで作っていたものと変わったし、建築のコンセプトとかストーリーみたいなものも、陶芸の作陶のプロセスに感化されて、教授の先生方からも陶芸を学んだ後の建築は全く変わったと言われました。

―多治見では陶芸に初めて触れたとおっしゃいましたが、おうちの DNAを感じる瞬間とかはありました?

DNAとかそんなに大それたものではないんですけど、 小さい時にそういうものに触れていた機会は多かったかもしれないと思いました。当然座学の勉強もするんで、昔の縄文土器とか、長次郎のお茶碗とかっていうのは初めて見た感覚ではなく、昔からよく見ていたものだなっていうのはありました。

―それで戻ってからは3DやCADと、手の作業が合わさったような感じで建築も作るようになったのですね。

すごく有機的に作るようになったら、今まで作っていたものと全然違うイメージの建築になって、それを一つの集大成にしようと思ったのが大学院の修士設計でした。多治見市の隣にある愛知県の瀬戸市は瀬戸焼の産地で、そこにはグランドキャニオンみたいな山があって、そこで土を掘って陶磁器を生産して、窯業を生業としている街なんです。そこで、衰退しつつある陶磁器産業の都市を再び建築の力で蘇らせる都市プロジェクトみたいなものを構想しました。その時に気付かされたのは、自分がやりたかったことは、かっこいい形の建築を作ることではなく、金沢21世紀美術館の建物を見て社会が変わっていくようなことだったということです。原点に戻ったというか、建築はそれぐらい社会にインパクトがあって変えられるものだということを、再び信じようという気持ちになりました。

東京藝術大学大学院 修了制作の発表を行った時の様子。2017年度 吉田五十八賞に満票選出され大学院を首席で卒業

―奈良さんの初の建築物の完成はいつ頃になるんですか?

今年の9月くらいに完成予定です。建築を作っているようで陶芸を作っているような、 陶芸の視点から建築を見つめるような、双方向でやっているような感覚があります。建築の設計って言ったら、普通は紙に線を引っ張って図面を考えますけど、僕の場合は実際に粘土をこねて、敷地模型なるものを作るんです。どんな建物のイメージがいいかを土で考えて、それでこの場所はこういう感覚だなって、実際に図面に線を引っ張るみたいなことを繰り返しているので、普通の立ち上がり方とは違います。

2022年竣工予定の某ベンチャー企業の新社屋。構造設計事務所 オーノJAPAN(東京都)、プラントハンター 西畠清順氏と協働。©EARTHEN

—作陶のアプローチが設計にも生かされているなんて、奈良さんのオリジナリティですね。

それが僕が2つやっている強みだと思います。陶芸ってどちらかというと、無意識の芸術だと思うんですよ。何となく自分で作りたい形のイメージはあるけど、実際に一つ一つを動かしていることってあまり意図的にならないというか、無意識が意識的に何かに集約されているみたいなイメージ。無意識と意識の間にあるものに興味があります。

―じゃあ、もう両方やらないと両方が成立しないことになってるんですね。

その状態に近い感覚になってきました。

―逆に陶芸を作る時は、建築の視点ももちろん入っているわけですよね。

そうですね。だからお互いが相乗効果になっているような気はしています。政治とか経済とかスポーツとか、いろんな分野に当てはめられるんですけど、一つのカルチャーというのは勝手に決められた一つの領域なだけで、野球にしても、今まではピッチャーはピッチャーじゃないとダメだみたいなことになっていたけど、大谷選手のような投げて走って打つ方が出てきているわけですから。僕は今は陶芸家、建築家って分けて言ってますけど、何か違う言い方があるかもしれない。陳腐なワードで領域を分けることによって狭い世界になっているような気がするし、それぐらい価値観が自由な時代だから、そういう分け方にはすごく違和感を感じます。

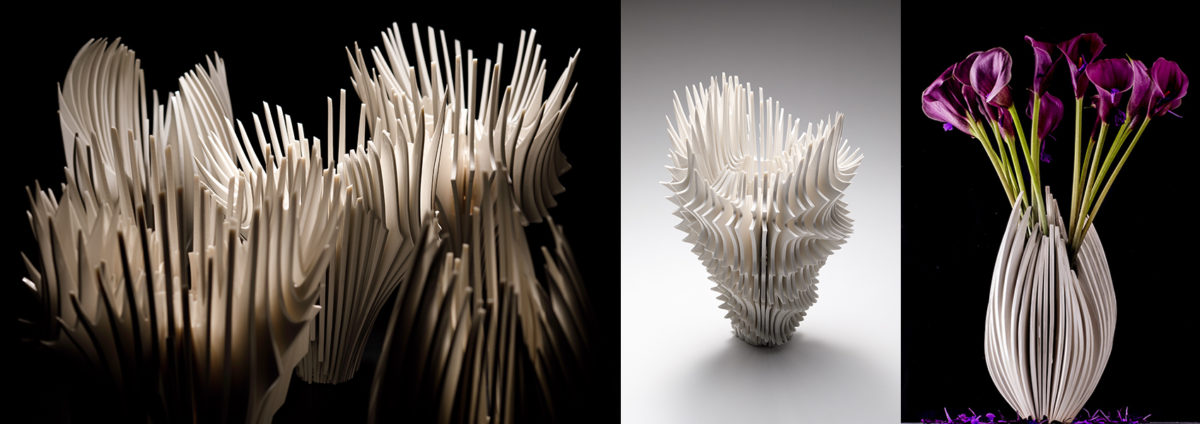

奈良氏の作品。右は、フラワーアーティストのニコライ・バーグマン氏とのコラボレーション作品

―すごくわかります。そういう発想は以前からお持ちでしたか?

やっぱり実家に反抗していたから、家業をやりたくなくて、多分そのカウンターで出てきた考え方だと思うんですけど。陶芸家にならないのかって言われても、陶芸家って何?みたいな。器作家とか、現代オブジェ作家みたいな言い方もあるし。

―例えば次に奈良さんが継ぐとしたら12代目になりますが、今はそういうのにすんなり入っていけそうですか?

今はあんまり考えてないです。実家のことは当然頭の片隅にはあるんですけど、今は陶芸っていう世界観をアップデートしたい気持ちの方が強くて。やっぱり古臭いイメージもあるし、山にこもって、ダメだったら作品を投げてみたいなイメージがあるじゃないですか。実態は全然違うけど、器の文化から来てるから、他の現代アートの世界からすると少し下に見られているんですよね。陶芸って器なのに、何でオブジェである必要があるの?って。最近になってやっと陶芸でオブジェを作る方々が増え始めているし、陶芸はもっと社会に接続できる芸術なんだということに挑戦して、陶芸家という職能を他の芸術の分野と同じレベルにしたいと思っていて。それができた暁には自分の実家のことをやれたらいいかなと思っています。

作陶の様子

―また新しい風を実家の方に吹き込みそうですね。

それがいいと思ってます。千利休の言葉で「守破離(しゅはり)」というのがあって、それが茶道の一つの美学だと千利休は言ったらしいんですけど、当時の言葉で言うと、一回家に入って守って、そこからちょっと破って離れて、みたいな考え方なんですね。僕は逆で、“離破守”かもしれない。一度外に離れて破ってからうちに入って。そういう方が世界は広がりそうな気はするし、新しいネットワークを家業に還元できるかもしれません。

―その考え方、とても面白いですね。ところで、今までに奈良さんの人生を変えた出会いと言われたら何かありますか?

何人か僕の中で恩師の方がいるんですけど、そのうちの一人は宮田亮平先生という、前の文化庁長官で、藝大の元学長で、金工作家でもある先生です。僕が建築を勉強しようかなと思った高校3年生の夏、ご縁を頂いて宮田先生と東京都美術館に藝大生の卒業制作展を観に行ったんですよ。そこで宮田先生の、「芸術って楽しいんだぜ」っていうすごいプレゼンテーションがあって、それに感化されちゃって(笑)、それで藝大を目指すことになったんです。だから芸術の楽しさとか、豊かさみたいなものを教えてくれたのは宮田先生。今も僕の展示会には真っ先に来てくださいます。

右:恩師の宮田亮平前文化庁長官と。京都市指定文化財の佳水園(村野藤吾設計)で開催された個展「ENSEMBLE」(2020)にて / 左上と下:個展「ENSEMBLE」風景。西陣織の細尾真孝氏といけばな小原流家元の小原宏貴氏とコラボレーションを実現。Pen クリエイターアワード2021受賞 ©Artill

―ご自身の価値観に変化や気づきを与えてくれたことや人など、宮田先生以外でいますか?

まず藝大が自分の考え方を変えてくれたっていうのはあります。僕は継承することを尊ぶ家で育ったけれど、藝大の同級生にそういう人は皆無で、自分が芸術とか建築をやりたくて、自分で藝大の門をくぐったみたいな人ばかり。 個でやるベンチャー的な感覚を持った人たちとの出会いは、僕が藝大で得た財産です。その影響で、家を継承することより、個で戦いたいみたいな欲求がちょっと出てきて。その価値観は藝大が教えてくれました。

―陶芸と建築をやる上で一番大事にしていることは?

建築って同じ建物を作っても、結局使う人によって変わるんですよ。あるニュートラルな余白というか、空間みたいなものを用意して、人がそこでどういう風に生活して使ったりするかは、その使う人に委ねるというか。そういうのは陶芸にもあって、自分で完結させようとしないで、生けられる花によって作品自体の見え方も変わるし、作品だけで何かを完結しようとかは思っていなくて。ニュートラルでグレーな場所を敢えて作って、あとはもうお花を生けてもいいし、外に置いて飾ってもいいし、そういう周りの空気みたいなものを内包するというか、そういう感じはあります。

―そういう感覚を大切にするのは、どこから来たものですか?

それは建築を勉強していたからだと思います。例えば小学校とか中学校とかも最たる例ですけど、〇〇室って決められている部屋って、決められたまま使われていないですよね。子供たちがそれぞれ感じたように、それぞれの使い方をするから、理科室は理科室じゃなくなったりするじゃないですか。建築家が勝手に決めたエゴで、変に領域を決めてしまうと楽しさとか豊かさがなくなってしまうと僕は思っています。特に部屋の名前は付けないで、敢えて何にでもできる部屋を用意するみたいな。そういう余白みたいなものをとても大事にしています。

―好きな映画や写真、音楽やアートなどで一番影響を受けたものは?

実はあんまりないんです。憧れの作家さんとか建築家の方とかはあまりいなくて。展覧会とかにも行くし、かっこいい映画も観に行くし、作家である以上そういうことは最低限勉強しながら来たんですけど、これで劇的に変わったとかいうのは特にない。当然好きな方や、かっこいいと思うアーティストは山ほどいるけど、影響を受けたことはあまりなくて、それよりも僕は自然の現象とか、ちょっとした光景に何かを感じることが多いです。 金沢の工房の奥にある森の中に入っている時の方が、色々面白いものを見つけたりします。

―建築と陶芸以外の趣味はありますか?

野球とか色々ありますけど、僕の場合は建築も陶芸も趣味なんで、作っている時は楽しいし、仕事なんですけど趣味の延長上みたいな感じです。中田英寿さんが語られていたんですけど、サッカーが好きで楽しくやっていたら、気がついたらプロ選手になっていた、と。その感覚が一緒とは言わないですけど、作るのが楽しくて、こういうのができたらいいねってやっていって、気がついたら仕事になっていて、僕の中で趣味と言ったら、これはある意味貧しい人生なのかもしれないけど、自分が生業としてやってることが楽しいです。

―社会で起こっていることで、気になることは何ですか?

建築をやっているから、絶対に社会と繋がっていないといけないんですね。いろんな政治の情勢とか、経済の話とか、社会の構成とか、そういうことも勉強しながらやっています。最近になってコロナが絶対的に僕たちの生き方を変えたと思っていて、コロナを経たことで調和して共有する社会になってきている。いろんなものと調和して、いろんなものと複合的に捉える感覚が、これからのアート業界のサードウェーブになると思っています。

―奈良さんがやっていることで、日本や世界が変えられるとしたら、どんなところだと思いますか?

作品を通して、僕は社会的なメッセージを込めたいと思っています。さっき話した境界の考え方とか、「間」の文化というのは日本独自なんですよ。建築もそうなんですけど、例えば西洋の建築だったら、暗くて重たい石の壁にスポットライトを当てて、上に天窓があってみたいな、それがキリスト教から来ているものもあるかもしれないけど、日本は明るい障子があって、廊下やふすまがあって、内と外が一緒になっているっていう、根本的に建築の成り立ち方は国民の文化性とか民族性も反映しているんです。だからその「間」を愛でる文化というのは日本人特有なものだと思っていて、それを自分の作品にも投影したいと思っています。間というのは結局境界がない世界なんです。作品作りを通してそういう気づきを与えられれば、もっといろんな哲学や思考にも応用されていくと思います。

―一気に視界が開けた瞬間や、自分が成長したと実感した出来事はありますか?

藝大の入学試験で建物の絵を描くんですけど、浪人生をしていた頃、一向にうまくならない時があって。どれだけ描いても全然うまくならなくて、ヤバい、落ちるなって思ったんですけど、入試の2ヶ月くらい前に、もう嫌になって、ありったけの絵具をキャンバスに塗りまくったんです。そうしたらその次の絵がすごくうまくなって。 恐る恐る、これくらいでいいかなとかってやっていたから、多分絵の具を乗っけることに臆病になっていたんですね。破壊と創造って隣り合わせで、創造ばっかりしても良くならなくて、一回塗りたくってぐちゃぐちゃにしたところで、何となく自分は学びを得て、それで次はものすごく積極的に絵を描くことができた。その成功体験が僕の中ではずっと原点にあります。

浪人生の頃に描いた建築写生

―それでは、奈良さんにとって、チャンスとは何ですか?

チャンスって成功するチャンスもあるけど、僕としては失敗するチャンスだと思っていて。今まで失敗することでいろんな気づきを得てきたんです。窯でうまく焼けないなとか、言うこと聞かないなとかあるけど、そこで失敗した後にもう一回焼いたらうまくいったとか。だからチャンスが来たと思ったら、いろんな失敗ができるなと思います。それで作品がより良くなっていくし、その失敗がないと人としても成熟しないような捉え方がありますね。

―では、奈良さんにとって成功とは?

難しいな、考えたことがないです。成功するとか、才能があるとか、そういう言葉ってあまり好きじゃなくて。自分が藝大を受ける時に才能がないと言われたり、思っていたのもあるんですけど、自分ができることがあって、それを楽しくやって、それを見てくれた人が嬉しくなったり、悲しくなったり、そういう人様の感情を揺さぶれるような仕事ができるんだったら、それはもしかしたら成功なのかもしれないですね。

―3年後、5年後、10年後の自分はどうなっていると思いますか?どうしたらそれになれると思いますか?

あまり長期的な視点で見たことはないですね。今というか明日くらいまでしか考えられない。3年後とか5年後とかあまり考えたことはないです。その時その時で、自分の中で課題とか目標があって、それをひとつずつ着実にクリアしていく。それに尽きると思います。

―最後に、まだ実現していないことや、これから挑戦してみたいことは?

建築と陶芸の融合という考え方でやっていますけど、建築は自分が興味を持ってやり始めたことで、陶芸は切り離せない家業です。だからもう一つ二つくらい自分の好きなことを見つけたいと思っています。何でもいいんですけど、そういうものをもう一回勉強して、今度は二つからじゃなくて三つとか四つの違う視点から考えるようなことをしてみたいと思います。服が好きで、パタンとか自分で勉強しているんですけど、服作りも実は建築っぽいというか、図面を引いてミシンで縫って切り貼りしていくっていう、自分が今やっているような作業に近いところがあるので、そういう物事を複合的に捉える視野で、作品が相乗効果になって良くなっていけばいいなと思います。