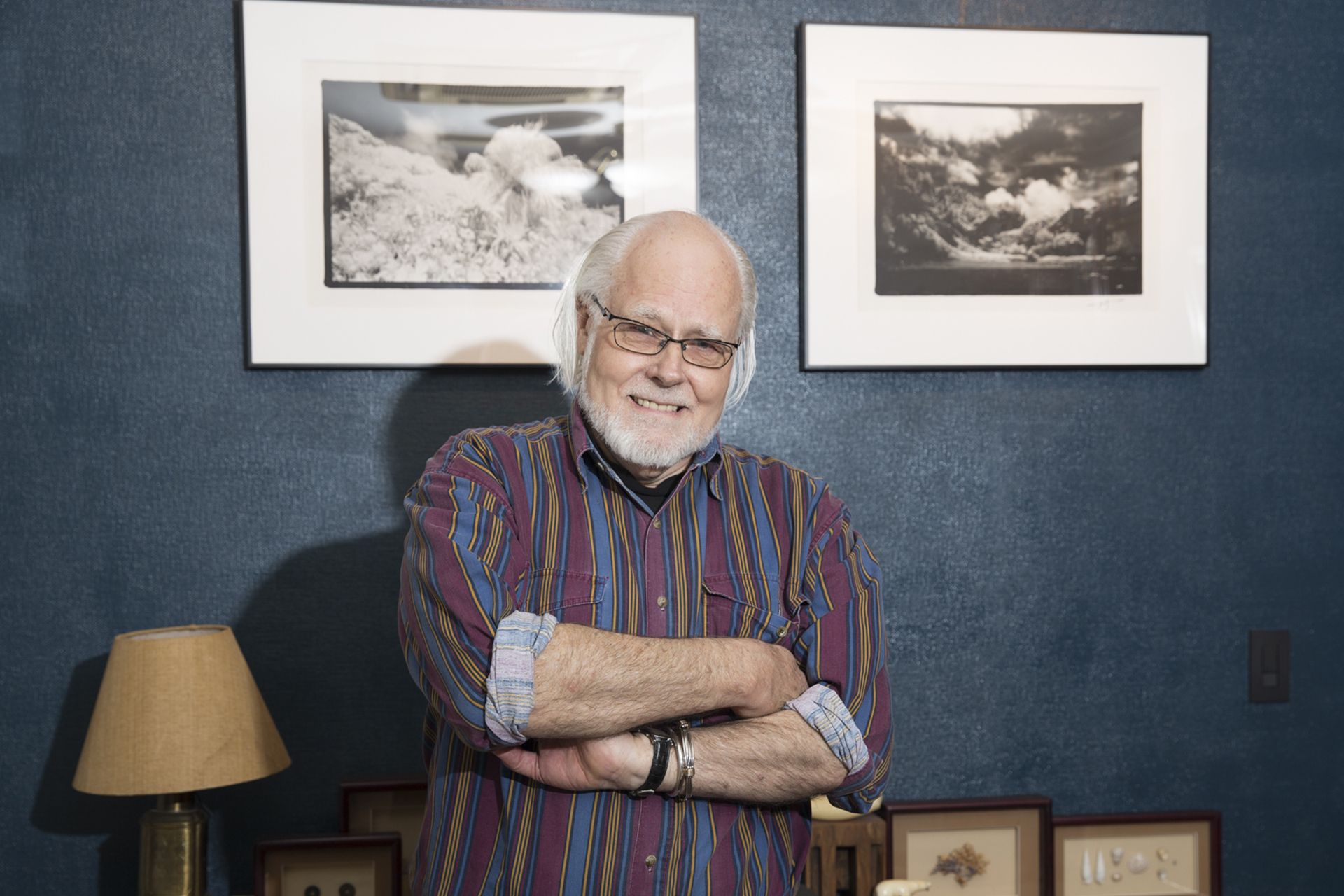

マイケル E. J. スタンレー

生まれはどこですか?

アメリカ、カリフォルニア州のロサンゼルスから少し西に位置する、サンタモニカというところです。この海(自宅がある外房の海岸から太平洋の方向を指差しながら)のすぐ向こう。私が生まれたのは1947年で、太平洋戦争が終わったすぐの頃です。

ご両親はどんな方ですか?

父はニューヨーク州出身で、カリフォルニアへは戦争中に海兵隊の訓練のために来たのですが、雪が降らない気候を気に入って、そのまま移り住んでしまいました。当時アメリカで、戦争から戻ったばかりの身ではすぐにいい仕事には就けず、頭を悩ませていたところ、母が新聞の求人広告でテクニカラー社(*)の現像場での経験不問の仕事を見つけてきました。その応募をきっかけに、父は映画業界の道へと進んでいきました。母はワイオミング州にある小さな牧場の出身で、不動産投資のセールスとして働いていました。古代ギリシャの哲学者、ヘラクレイトスの言葉「戦いは万物の父であり、万物の王である」にあるように、戦争がなければ出会うことのなかったふたりです。その間に生まれた私は、戦争というカオスが生む新しい社会やシステムの証拠の一部というわけです。

*: 1900年代初頭にカラー映画の彩色技術を開発した米国企業

3歳の頃、1950年

どのように育てられましたか?

父はリベラルな考えを持った人で、他の人種や文化に偏見を持つことは罪だと教えられて育ちました。ただ、戦時中のペリリュー島(*)での日本人とのむごい戦闘経験から、父は日本人に対するネガティブな気持ちを取り除くには時間がかかりました。当時まだ9歳だった私が日系人の庭師を見つめる父の目の奥に、複雑な感情と葛藤を読みとったのを覚えています。それから約20年後、私は自衛隊の取材や撮影をすることになるのですが、今思うと私はあの頃から日本とアメリカの間の憎しみのギャップを埋める「架け橋」になろうとしていたのかもしれません。

*: ペリリューの戦い:第二次世界大戦の歴史的な激戦として知られる陸上戦

日本人との出会いはいつでしたか?

私はロスのクレンショウという地区にあるプリスクール(*)に通っていました。20人のクラスは日系の女の子ひとりを除いて全員白人でした。赤の格子柄と三つ編みが似合う女の子で、彼女は彼らに日本人を侮辱するような呼び名を浴びせられ、陰で泣いていました。みんなより身体が大きかった私は、威勢良く「彼女をいじめたら承知しないぞ」と彼女をかばいました。「僕のお父さんも日本人が大嫌いだったけど、戦争は終わったから、もうアメリカ人と友達なんだよ」と彼女を励ます一心で告げたのですが、“日本人”を表す際に彼らと同じ侮辱的な言葉を使ってしまった。今でもそのことを償えたらと後悔しています。

*: 日本の保育園や幼稚園にあたる教育施設

当時(1960年代)、カリフォルニアで日本文化との接点はありましたか?

ロサンゼルスのソーテル(*)で日本の物が売っていました。漫画の漢字とボンタンアメの周りについている“食べたら溶けるセロファン”には驚かされました。あとは高校生の頃、ロングビーチにある道場で日本人の先生から剣道を習っていました。当時は中国地方や北九州辺りからアメリカ西海岸へ移住する日本人も多くいて、私はその人たちから日本語を覚えたので「おまんさあ(あなた)」なんて言っていました(笑)。標準語が話せるようになったのは、来日後で、美しい日本語を話すフライトアテンダントの彼女ができてからです。

*: 1920年代頃から日系人が住み始めた地区。現在は日本街があるエリアとして知られる

どこの大学で何を勉強されたのですか?

カリフォルニア州立大学で考古学を専攻しました。東北アジア地域(主に日本列島、朝鮮半島、シベリア地方)が専門で、博士号を習得してそのまま学者か研究者になるくらいのつもりで勉強していました。そこでも日本人の留学生との運命的な交流があったんです。当時付き合っていた彼女が、パーティーで隅っこの方におとなしく座っている日本人の留学生2人組に声をかけたのがきっかけで、お互いの家を行き来するようになりました。彼らが借りていた部屋はボロボロの醜悪な環境で、私から一緒に暮らさないかと誘ったのです。その瞬間から彼らとの日本語の勉強が始まりました。そこからは縄文、弥生時代を含む日本の歴史を勉強しました。中でも古典文学の「源氏物語」や「勧進帳」などはヨーロッパとは視点が異なりすごく感銘を受けました。

写真の世界へと進むことになったきっかけを教えてください。

当時父が、1979年に公開されたスティーヴン•スピルバーグの映画「1941」の撮影監督として制作に参加していました。俳優の三船敏郎が、日本軍の潜水艦船長役として出演している作品です。大学で日本語を勉強した私は、父に通訳として現場に呼ばれました。その仕事は結局受けなかったのですが、日本の制作プロダクションがアメリカでの撮影や外国人タレントの起用などを始めた時代で、その後も父に、通訳兼撮影のコーディネーターとして現場に呼ばれたんです。

通訳コーディネーターからカメラマンへと道が開けた経緯を教えてください。

通訳としての初めての仕事は、田中邦衛さんが出演したスーツのテレビコマーシャルで、そこで父が田中さんの大ファンになってしまって、彼のユーモアはアメリカでもウケるはずだと知人のブレイク•エドワーズ(*)に紹介しようとしたこともありました。その後も日本人プロデューサーたちと仕事をして行く中で、クライアントが就労ビザを手配してくれて、日本へ行くことになりました。映画やテレビコマーシャル以外の撮影もコーディネートするようになり、スチールカメラマンの手配を頼まれました。いつかカメラの仕事をしたいと思っていた私は、チャンスだと思って自ら撮影の担当を名乗り出ました。

*: アメリカの映画監督・脚本家・プロデューサー。「ピンク・パンサー」シリーズの監督として有名

お父様の元でモノクロの写真を若い頃に学ばれたと聞きました。思い出に残っている作品はなんですか?

高校の4年間(*)は、スポーツなどライブ感がある写真をたくさん撮っていました。スタジオカメラマンには一切興味がなかったんです。学校のクロスカントリーの大会で写真を撮ろうと思っていた日に、ケネディ大統領暗殺の事件が起こりました。悲報を聞いて振り返ったクラスメイトの頬に涙がつたうのを見て、シャッターを切りました。彼女の顔にきれいに日差しがあたったその一瞬を捕まえたと思いました。ローライフレックスの二眼レフで撮ったモノクロ写真。もうどこにあるのかも分からないけれど。

*: アメリカでは義務教育が日本の幼稚園年長にあたる歳から始まる。地域によって異なるが、6年•2年•4年制や5年•3年•4年制などが一般的

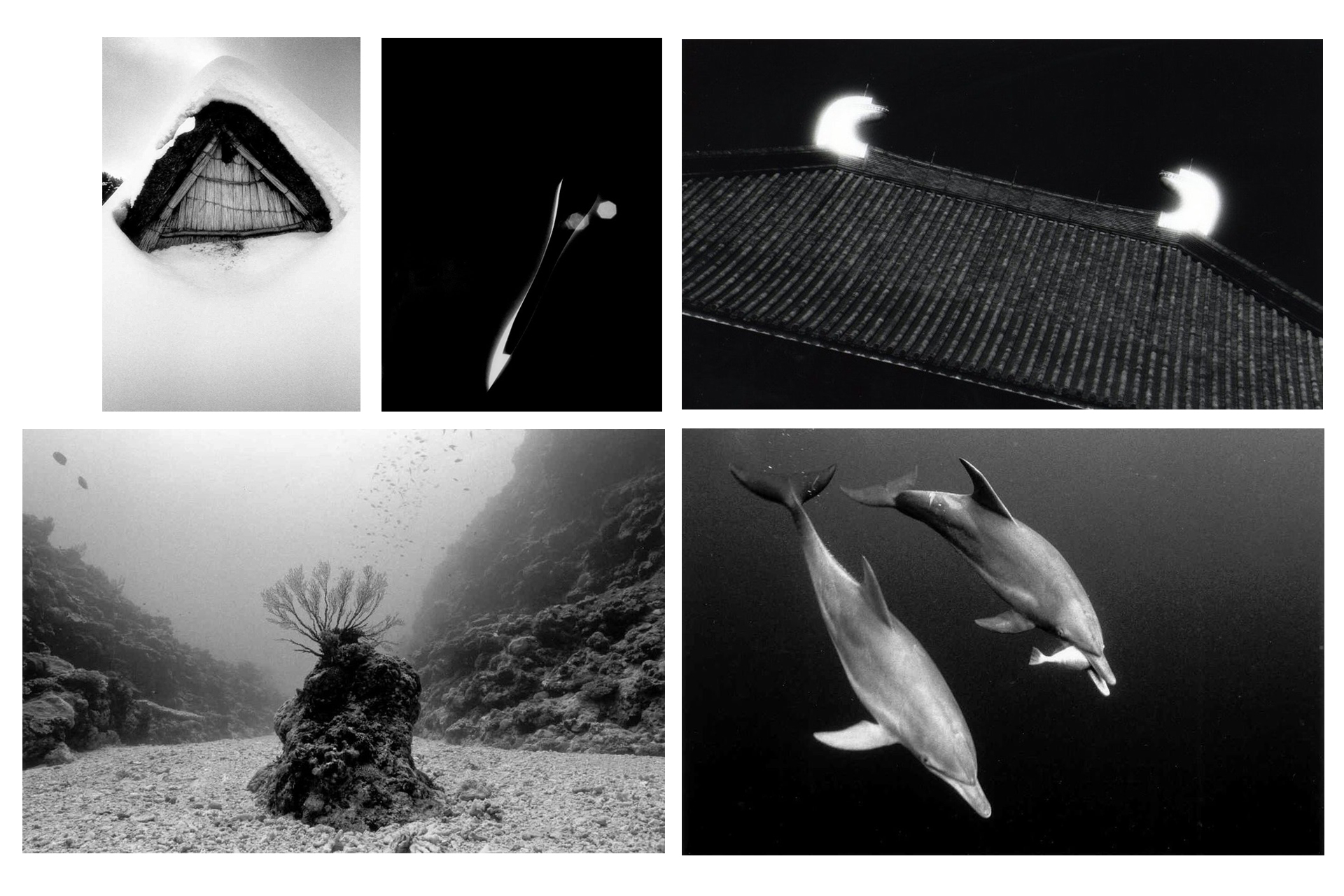

「Black and White(モノクロでの視覚)」シリーズより。上段左から時計回りに:青森県三内丸山遺跡の縄文屋敷、1999/女性の太ももの間に当たる光、2005/東大寺、1997/小笠原兄島、1999/沖縄県屋嘉比島の海底、1998 ©マイケル E. J. スタンレー

フォトジャーナリストとして活躍していた当時のエピソードを教えてください。

私が影響を受けた写真家に、レニー•リーフェンシュタール(*1)がいます。彼女はコダックとライカの35ミリのカメラを使って、「ザ・ピープル•オブ•カウ(*2)」のような作品を世に生み出していて、私もそういうものをやりたいと思っていました。放送作家の影山民夫(*3)さんとは、同い年で共通の趣味もあって飲み仲間で、彼の紹介で雑誌「ブルータス」のカリフォルニア、ドライブアドベンチャー特集のための5週間に渡る取材に携わることになって、コーディネーターとして以外にバックアップのカメラマンとして写真を撮っていました。その中に、私が車の上に横たわってハイウエイ越しに300ミリのレンズで撮影したホテルの写真があり、それを気に入ってもらえて、表紙に使われたその後は、どんどん仕事が来るようになりました。彼には本当に恩があります。

*1: Lenie Riefenstahl,1902-2003:ドイツ人の女性写真家、映画監督

*2: 「The People of Kau」: アフリカのヌバ族を撮影した写真集

*3: 影山民夫、1947-1998: 第99回(88年)直木賞「遠い海から来たCOO」で著名な日本の小説家、放送作家

日本の雑誌のどんなところに魅力を感じましたか?

当時はバブルのまっただ中で、毎週のように信じられない数の新しい雑誌が創刊されていました。編集部はみんな独自のイメージ作りに翻弄していたし、広告の仕事もたくさんありました。私が自ら企画を提案して、ゴーサインをもらえれば、海外取材の予算と報酬を算出してどんどん撮影をこなすことができた時代です。一番素晴らしかったのは、日本では写真が雑誌に使用された後に著作権がカメラマンに戻ってくることことでした。フリーのカメラマンにとって、その作品を使って将来的に写真集を作れるのはありがたい。1970年代のアメリカは職務著作の考えが広がってきた頃です。ナショナルジオグラフィックからアプローチが来たこともあったけれど、残念ながら私が望む条件とは合わず、仕事にいたることはありませんでした。

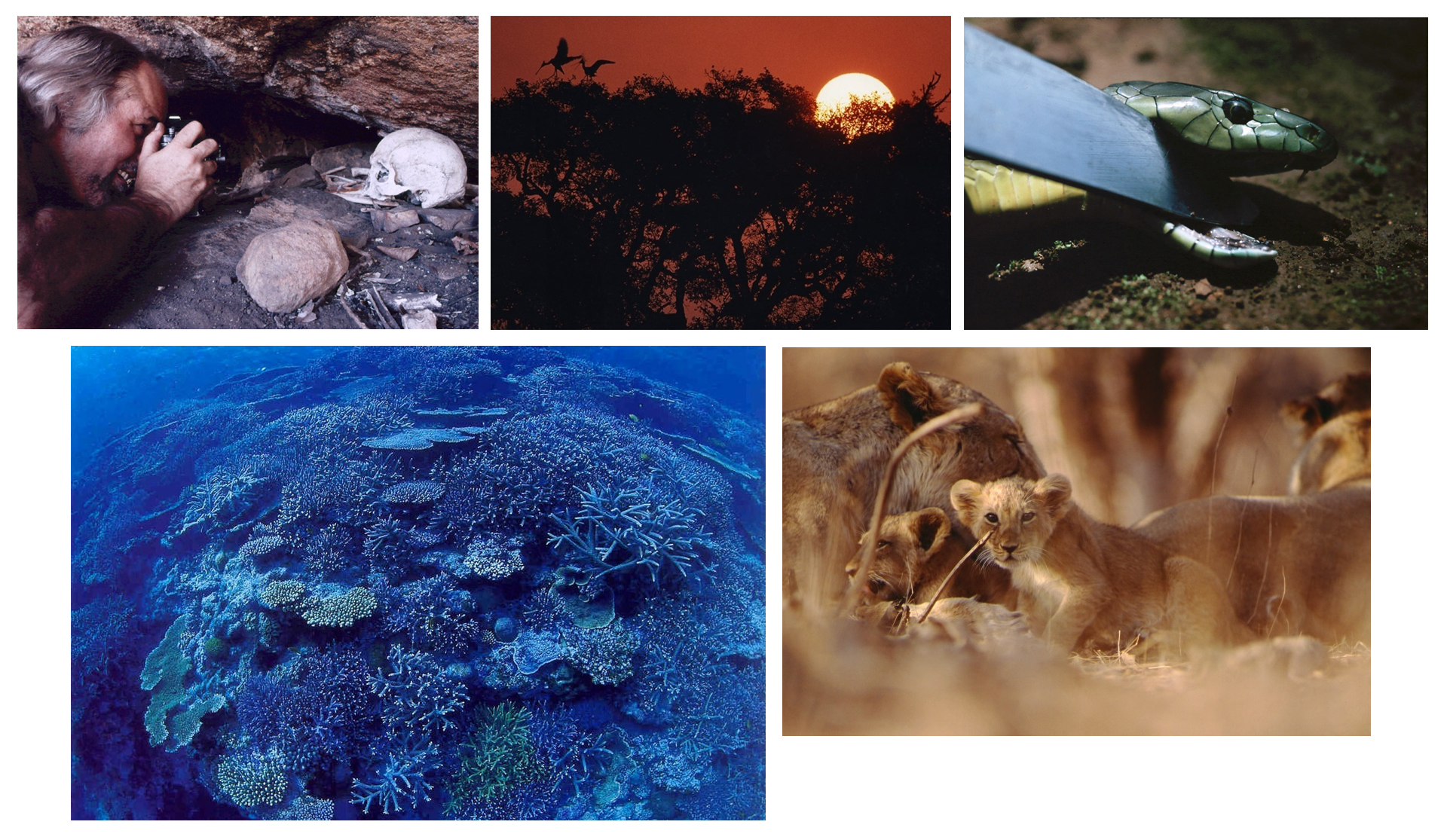

上段左:オーストラリアのノーザンテリトリーを撮影するマイケル氏、1989年。上段右、下段:「The Natural World(自然の世界)」シリーズより。上段中から時計回りに:夜明けのスペインドニャーナ国立公園、1994/コンゴ民主共和国のグリーンマンバ、1986/インドのアジアライオン、1995/沖縄慶良間島の珊瑚、1999 ©マイケル E. J. スタンレー

危険な撮影もたくさんこなしてきたと伺っています。

テレビ局の取材で、アフリカのタンザニアにある東京大学と京都大学の野生チンパンジーの共同研究所へ行った時です。マラリアにかかり、発熱を繰り返し、2週間で13キロも体重が落ちて、生死を彷徨いました。その時は現地の宣教師の方に助けられ、一命を取り留めました。また、西インドで野生のアジアライオンを目が合うほどの至近距離で撮影したこともありました。

世界を飛び回って、冒険家のような活動ですね。

今思うと、冒険や危険な賭けにチャレンジする中毒になっていた、というか必要としていたのではないかと思います。というのは、大学時代に車で通学していて、帰宅の運転中にトレイラートラックに追突され、25メートルも坂を転がり落ちながら他の車も巻き込む大事故に遭ったんです。奇跡的に私に怪我はなかったのですが、人の生死に関わる体験はショックが大きく、それ消し去ろうと脳がアドレナリンを必要としていました。現代で言うPTSD(心的外傷後ストレス障害)のような状態で、日本への移住を決めたことにも大きく影響していると思います。

上段左:ネブラスカ州オファット空軍基地で撮影するマイケル氏。背後にあるのはアメリカ空軍機E-4B、1997/上段右、下段「Wings(翼)シリーズ」より。上段右から時計回りに:航空機E-3 AWACSの機内、1996/沖縄県嘉手納基地より飛行したアメリカ空軍機F-15、 1991/空中で給油を受けるアメリカ海軍機S-3、1997 ©マイケル E. J. スタンレー

辛く悲しい体験というのは、明るい未来を切り開くためのプロセスの一部なのかもしれませんね。マイケルさんの技術が光る水中写真も冒険心のパワーを感じます。

10代の頃から大人になるまで何度も繰り返し見た同じ夢があります。ナショナルジオグラフィックのオーストラリアのグレートバリアリーフの特集写真を食い入るように見ていた頃です。いつかそんな場所を訪れたいと思っていました。当時住んでいたカリフォルニアの家からビーチまでは500メートルほどで、夢の中では、その海に太陽が沈むと海中はまるで水族館のように照らされて、私は生き物たちとサンゴの礁湖の中を魚のように自由に泳ぎ回っているのです。実際はカナヅチだったのに(笑)。西カリフォルニアに沈む太陽の光を延ばした先には日本があったのです。あの何度も見た夢は、私の将来を予言していたのかもしれません。

写真を通して、ジャーナリストとして伝えたいことは何ですか?

私は自分を“語り部”だと考えています。ストーリーを語るために、どんな撮影状況や場面にも対応できるスキルを持って、一瞬のチャンスを見逃さない。その意識センスはとても重要で、決して受け身ではなく、自分の精神が自分の行動すべてに入り込んでいく感覚です。フィルムで撮る時は、フィルターや色温度を考えてどう色味のバランスを取るか調整します。だから私にとって今のデジタル写真は“デジタルイメージング”であって写真ではない。写真とは、銀塩の乳剤を使ったアートです。その写真を通してひとりでも多くの人に「世界はおもしろいぞ」と伝えたい。そして、自然や歴史を相手にした僕の作品を見た人たちがその証人になる、とういうわけです。それを日本から発信したいと思っています。

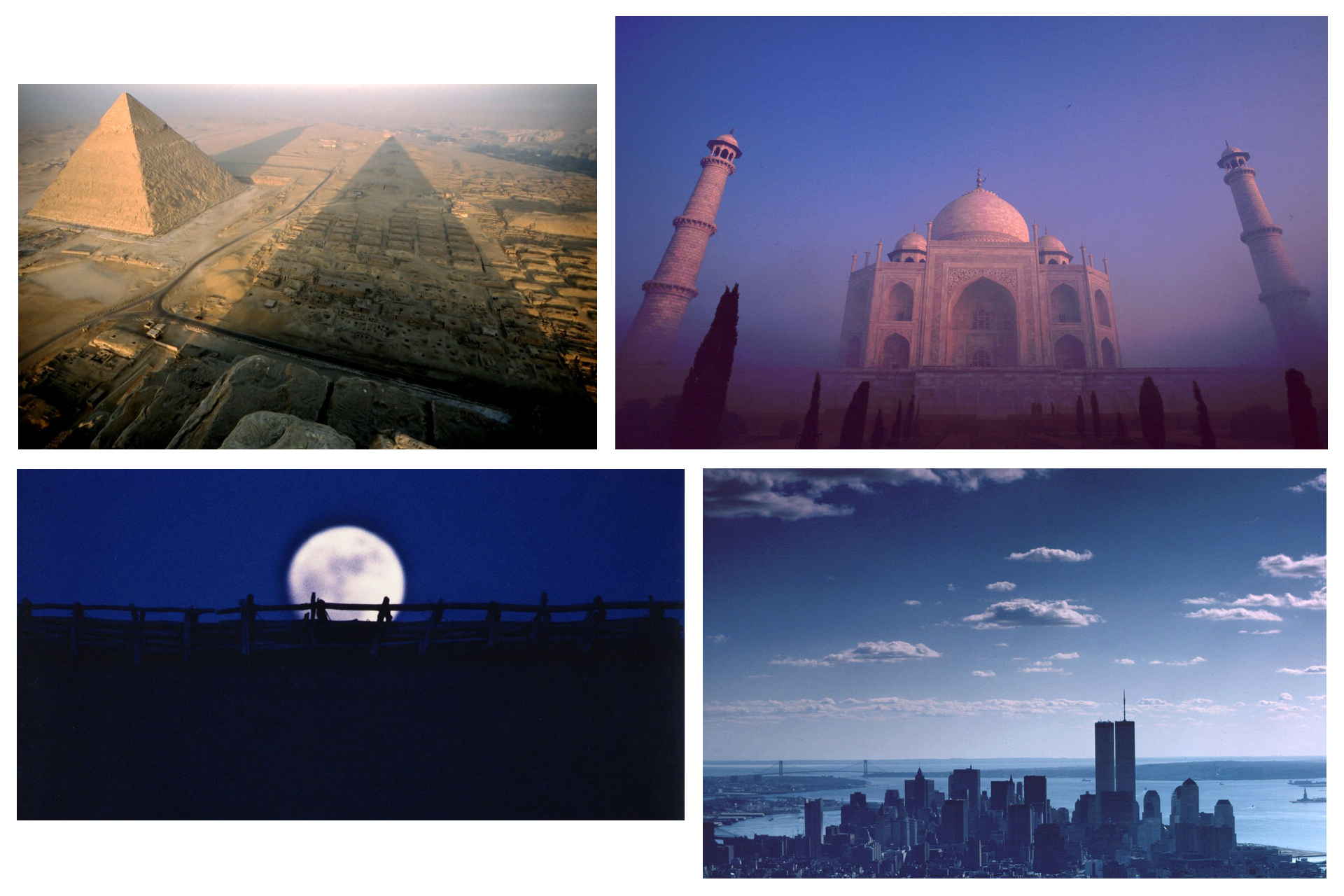

「From the Hand of Man(人類の手から)」シリーズより。上段左から時計回りに:エジプト・ギーザのピラミッド、1987/タージ・マハル、1992/ニューヨーク州マンハッタン、1985/佐賀県吉野ヶ里、1995 ©マイケル E. J. スタンレー

なぜ日本なのでしょうか?

日本人の好奇心と世界に対する見方がポジティブなところは本当に素晴らしいと思っています。もうアメリカへは18年戻っていません。私にとって世界への玄関は日本でした。アメリカ人は伝統的な改革精神を持っています。日本では何においても決まりごとがあって、お葬式ですら何を言うべきか決まっているでしょう。日本文化を知るほどに挑戦してみたいと感じたのが、細かいルールとしきたりの中でうまく暮らすことでした。これは本当に難しいことで、私にとっての開拓だと思ったのです。よそ者としてやって来て、足跡を残せるか挑みたかった。

反対に、アメリカに住んで働きたいと思っている日本人にはどういう心構えが必要だと思いますか?

今のアメリカを見ると、あまりの変化の激しさに、行かない方がいいかもしれないとも思ってしまいます。1933 年のドイツでナチス党が指導者となったように、アメリカもその道に進んでしまうのではないかと心配しています。もし日本人がアメリカに行くなら、「いつも大きな心で、泣き言は言わず、落ち込まないこと」と言いたいですね。アメリカンドリームといわれた時代は過ぎ去ってしまいました。

「Traces of a Tempest Passed(太平洋戦争 嵐の名残)」シリーズより。上段左から時計回りに:硫黄島の戦い40年周年平和記念イベント、1985/パラオのペリリュー島、1988/日本の戦車に芽生えたシダの葉、ペリリュー島、1988/錆びた貨物船、小笠原父島、1999/パラオ島の海底に沈むゼロファイター(零式艦上戦闘機)、1982年 ©マイケル E. J. スタンレー

日本社会にはどんな変化が必要だと思いますか?

少子化問題がありますが、まずは家族が生きやすい環境を作るべきだと思います。仕事における社会保険の問題だったり、女性が働きたいと思っていても環境が整っていなかったり、そこに対して政府はもっと本気で取り組めるはずです。私には16歳の娘がいますが、彼女が生まれてからそういったことを考えるようになりました。あとは、ナショナルサービスのシステムを作ることですね。徴兵に限った事ではなく、2、3年の期間必ず国民の役に立つ事をするんです。フランス人が自国の文化を伝えるために、東京の高級レストランでインターンとして働くように、日本の魅力を世界に伝えることでもいいし、鉄道会社、病院、消防署や警察署の事務で働くのも良いと思います。そうすれば、国というものの存在を深く感じられ、より愛国心が育つのではないでしょうか。また、経済に関して、19世紀以降続く成長だけがすべての考えではなくて、自然と同じように起こる変化を受け入れる事も大切だと思います。

日本の未来についての意見を聞かせてください。

日本は、この38年の間にすごく変わりました。昔は外国人というだけで、六本木辺りなんかでは「ヘルプ マイ イングリッシュ、プリーズ」なんて声をかけられることが毎日ありましたが、今ではまったくありません。私が日本に来たばかりの頃は、外国料理といったらミートスパゲティとタバスコぐらいで、あとは高級なフランス料理。今はエチオピア料理までなんでもあります。東京は立派な国際都市として生まれ変わりました。ロサンゼルスよりも断然品がありますね。

世界の未来についてはどうでしょうか?

世界の未来は明るくあって欲しいですが、地球の温暖化は深刻な問題です。1960年代にカナダ人のメディア研究家、マーシャル•マクルーハンが「The medium is the message(*メディアはメッセージである)」という主張の元に“グローバル・ヴィレッジ(地球村)”つまり、地球が大きな村になるというアイディアを紹介しました。彼が予言したかのように、まさに今世界はインターネットによって“世界規模の村”へと変化しています。ネットが持つ情報伝達におけるスピード力と正確さは信じられないほど素晴らしい。SNSは置いておいて、人間がお互いを理解し合えるコミュニケーションの手段として、インターネットのシステムを正しく使うことが先決ですね。

*: 一般的にメディアは、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどマスメディア(大量情報伝達の手段)とほぼ同義の言葉として用いられるが、マクルーハンは、メディアを物事の伝達や、体験を知識に転換する“テクノロジー全般”として定義し、その新しいコミュニケーション能力が人間同士の関係性を新しいものに変えると主張した

世界の色々なところを旅されてきたマイケルさんですが、今後住んでみたいと思う国はありますか?

多分スペインです。昔取材で行きましたが、海岸の方とかいいなと思います。あとはオーストラリアです。あそこは不思議な国で、昔から変わってない考え方もあれば、近代的な考え方もあります。日本もそうだと思いますが、どちらの考え方が良い悪いというわけではなく、それらがレイヤーになっているのが面白いと思います。

今のご活動の話に移ります。大学で教えることになったきっかけを教えてください。

大学で教え始めたのは、私が以前雑誌に英語で執筆したコラムが多摩大学の学長さんの目にとまったのがきっかけでした。その頃はフジテレビの報道番組でニュースドキュメンタリーのシリーズを3年に渡り監修していましたが、カメラ業界が急激にアナログからデジタルへと変化した瞬間でした。学生と触れ合うのも楽しかったし、国際教養をテーマにした英語の授業ならなんでもいいという自由な内容で、5年間授業を持ちました。ちなみに、私にとって写真を撮ることは呼吸するのと同じくらい自然なことで、教えるのはほぼ不可能かもしれません(笑)。

「The Human Element:(人物)」シリーズより。上段左から時計回りに:保育器の赤ん坊の世話をするアメリカ空軍の看護師、1991/コンゴ民主共和国のピグミー、1986/南鳥島で行われたソフトボール大会、1992/航空機の整備士たち、カリフォルニア州ロスアンゼルス、1988 ©マイケル E. J. スタンレー

どんな授業の内容か教えてください。

2004年から、明治大学でハリウッド映画の歴史を通して、どうアメリカ文化が世界に広まったのか、また、ハリウッドがアメリカ人の世界を見るレンズとなって、どんなインパクトを文化全体にもたらせたのかを学ぶクラスです。映画を見て、登場人物になりきってエッセイを書いてもらったりもします。生徒たちにとても人気のあるクラスです。来週は1953年、当時のアメリカのタブーを壊した名画「地上(ここ)より永遠に」(原題: From Here to Eternity)を紹介します。もうひとつは、私の専門である考古学の視点からネイティブ•アメリカンの歴史と文化を学ぶコースです。どちらも太平洋をまたぐ国際化をテーマにしています。

近い将来、予定されている活動があったら教えてください。

もう70歳で、大学での仕事は来年の春で定年を迎えます。しかし、どんなに時間が限られていたとしても、アクティブでポジティブにいたい。デジタルカメラが浸透し始めた頃から写真とは距離を置いていましたが、写真と執筆業に戻ろうかと考えています。

日本に住んで38年、毎日欠かさずしていることがあったら教えてください。

人生の半分以上の時間を日本で過ごして、毎日新しいことやものと出会う暮らしをしてきました。それは、言葉であることもあったし、自分が見つけたものなら例えスターバックスの新メニューでも、インターネットの情報でもなんでもいいんです。飽きることのない人生って素晴らしいと思いませんか。意欲的に毎日新しいものを探そうとすると、人生が蘇るような感覚を味わえます。学生たちも、登校途中にいつもとは違う道を歩いてみたり、違うカフェでコーヒーを注文してみたらいいんじゃないかな。

日本語と英語で好きな言葉を教えてください。

日本語には、きれいな単語がたくさんあるので迷いますが、「黄昏(たそがれ)」です。英語は「EVANESCENCE(エヴァネセンス)」。はかなく消える様子を表す単語です。それと、「CATHEMERAL(キャシーメラル)」。生物学用語で、常用英語で はありません。昼行性でも夜行性でもなく、光に左右されずに生きる生き物を意味します。食べたいときに食べて、疲れたら寝るような人のことかもしれません。ちなみに、My whole life has been cathemeral.(私は人生を思いのままに過ごしています)。

とても素敵ですね。それでは最後に、マイケルさんにとって成功とは何ですか?

簡単なコンセプトではないです。大金を得るとかいったことではないと思います。いい足跡を残せた、いい影響を与えられた、何かポジティブなことできた、というのが成功だと思います。昔、雑誌の編集部の若いアシスタントに大学を卒業してからどうするのかと訪ねると、金融関係の大企業に就職するつもりだと答えました。それが楽しいと思うのか聞いたら、そうは思わないけどやらないといけないからと言うのを聞いて、自分が満足感を得られたり、楽しいと思えなければ違うんじゃないかと伝えました。その数年後に彼から「自分の本当に進むべき道が何なのかを考えて、好きな雑誌の世界に進もうと決めました。ありがとうございました」という 手紙をもらいました。その瞬間、私は成功したんだと感じたました。コミュニケーション力を使って人が本当にやりたいと思える道に引き合わせた。もっとそういうことができたらいいなと思います。