能x現代音楽アーティスト・青木涼子が「能アーティスト、女心を謡う」に出演。恋やOLを題材にした演目も【レポート】

2017/05/26

ON COME UP2017年4月号に出演した「能x現代音楽アーティスト」の青木涼子が、5月20日に浦安音楽ホールで行われた「能アーティスト、女心を謡う」に出演。能と言うと伝統芸能であり硬いイメージがあるが、今回のプログラムは、親しみやすい“恋”や“OL”などが題材となる作品で構成されていた。

上演作品は、第一部にフルート奏者の斎藤和志による武満徹作曲の「エア」と、青木とパーカッショニストの畑中明香が出演する小出稚子作曲「恋の回旋曲(ロンド)」、そして第二部に上記3名が出演の馬場法子作曲「Nopera AOI葵」。

公演が始まる前に早稲田大学文学学術院教授の小沼純一が登壇し、演目についての解説を交えたトークを始めた。青木が表現する世界は一見わかりにくいので、開演前に説明を聞けるのは作品への理解が深まるので大変ありがたい。小沼は「能は演劇で、衣装や声、楽器、音などのストーリーがある総合的な文学でもあるが、その中で青木は音楽を重要な要素としてクローズアップしたらどうなるかと考え、表現しようとしているのではないか」と語り、第一部の演目について解説をした。

解説を務めた小沼純一。写真提供/浦安音楽ホール

静まりかえる会場に、第一部のフルート奏者・斎藤和志がステージに現れる。今プログラムで音楽らしいフルートの曲が聴けるのは、斎藤の独奏によるこの曲のみ。武満徹の遺作となった95年作曲の「エア」を演奏した。武満はほぼ独学で音楽を学び、当時の若手芸術家集団「実験工房」の一員として活動していた現代音楽作曲家。ニューヨーク・フィルハーモニック音楽監督のレナード・バーンスタインに委嘱され、同フィルの125周年記念作品として67年に作成した「ノヴェンバー・ステップス」により世界的な名声を得る。

フルート奏者の斎藤和志。写真提供/浦安音楽ホール

今回斎藤が演奏した「エア」は、武満が敬愛したスイス人のフルート奏者、オーレル・ニコレの70歳の誕生日を祝って作った曲。ちなみに今プログラムで演奏された作曲家と出演者は武満と斎藤以外は全員女性だが、ホールに心地よく響く斎藤の奏でる少しもの哀しげな音には、武満の魂と、女性を想う”男心”のようなものも感じられた。

斎藤が拍手と共に退場し静まりかえったところで、舞台の上手から青木とパーカッショニストの畑中が登場。青木にとって、小出稚子作曲「恋の回旋曲(ロンド)」は今公演で4回目の再演となるが、畑中と共演するのは初めて。本演目は能の演目「恋重荷」を題材とし、主人公は丸の内OLのミドリちゃんという設定だ。“恋”と“OL”という馴染み深いワードにより、能の垣根を下げ、多くの女性の共感を得やすい作品となっている。

青木(右)とパーカッショニストの畑中。写真提供/浦安音楽ホール

「恋重荷」は、白河院で女御に恋をした庭師の老人が、女御に課された無理難題を成し遂げようとするも、力尽きて死んでしまい、女御を恨んで化けて女御を諭すという話。「恋の回旋曲(ロンド)」では、彼氏をもて遊ぶミドリちゃん(女御が前世という設定)が彼氏から突然受けたプロポーズに狼狽し、山手線外回り方向へ進む中、高田馬場で遭遇した「高田の婆」という霊媒師に怒られ改心。そして彼のプロポーズに対する返事をするために、山手線上のいろんな地を駆け巡るという話になっている。

畑中がピーッと勢いよく吹く笛の音に合わせて、青木が手を前にかざし、くるくると回り始める。青木が舞う後ろに畑中がくっついて演奏をし、ステージを山手線内に見立てて二人で大きく一周する。終電後の東京駅に始まり、一周して始発の東京駅で終わるのだが、駅名と引っ掛けたダジャレが曲中ところどころに出てくる。例えば青木が「はしご酒にも月桂冠 七夜月のシンパシィ(新橋)」とダジャレを謡えば、畑中は新橋駅の発車メロディーで、「ウィスキーがお好きでしょ」でお馴染みのサントリーのCMのメロディーを、青木が「目黒(目の黒い)のうちは守り抜く 恵比寿生ジョッキ飲み干せば」と謡えば、畑中は恵比寿駅の発車メロディーで、ヱビスビールのCMでお馴染みのイギリス映画「第三の男」のテーマ曲をと、ダジャレに合わせて演奏するのも面白い。

また、畑中はいくつもの楽器が入った箱のようなものを首から下げているが、これは小出が昔、列車や新幹線などで駅弁販売をする売り子のスタイルからアイデアを取り入れたそうだ。そうした演出からも作曲者の小出のユーモアが感じられる。

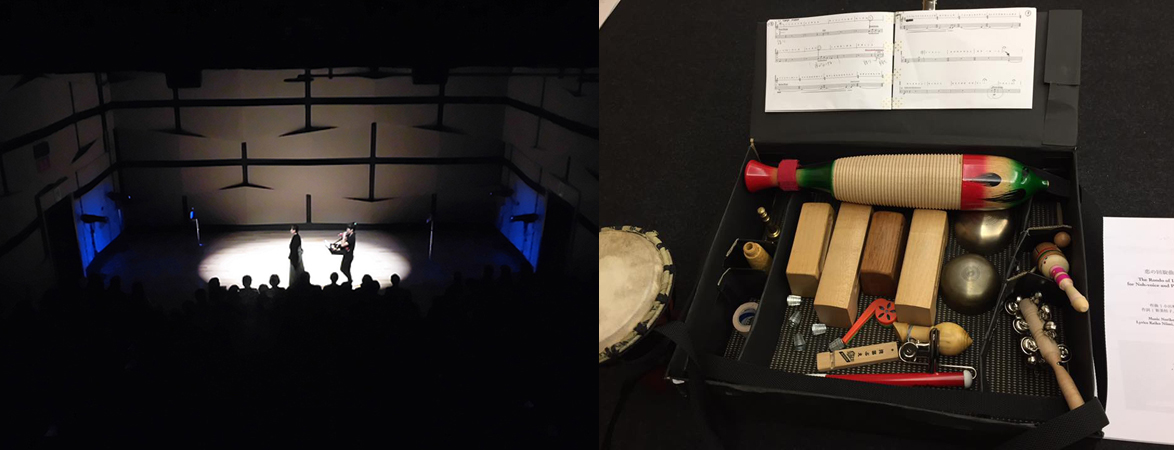

左:ステージ上を一周する二人(写真提供/浦安音楽ホール)右:畑中が首から下げていた箱の中身。変わった楽器で埋め尽くされている

休憩を挟み、第二部が開始。その前に再び小沼の「Nopera AOI葵」についての解説が入る。この作品は、作曲家の馬場法子と青木、衣装を担当したファッションブランド、writtenafterwardsのデザイナー・山縣良和の3人で構想段階から密にアイデアを交換し、能と衣装と音楽の三位一体を目指したそうだ。物語は源氏物語の「葵」を元に作られた能楽作品「葵上」を題材に扱っていて、嫉妬に狂う女の話を描いた作品となっている。馬場は、能舞台における衣擦れやすり足、扇の音など演者の所作による音に焦点を当て、今までにない新しい“能オペラ”作品を試みたと言う。元は60分のオペラとして作られた作品で、2016年4月にパリで初演され、秋にフランスでツアーを行なっている。オペラバージョンは日本ではまだ初演されておらず、今回は前半だけを切り取り3人のバージョンにしたものだ。

解説をした小沼は「いろんな音がするが、一つひとつの音に意味がある。それらの音がどこでどんな風に変化していくかを聴いて、それがどうパフォーマンスとして成り立っているのかを考えてほしい」と語った。

演目が始まる。まず驚くのは、青木が山縣に作ってもらいたいと願って10年越しに叶ったという衣装。青木は、山口百恵や南野陽子などに似た往年のアイドルの顔が9つ刺繍され、デコ電(ラインストーンなど派手でキラキラした装飾が施された携帯電話)がぶら下がったマントのような布団をまとい、その下に鱗文と油焔型の模様が織られたニットを着用している。布団は葵上の病床、または六条御息所と光源氏の情事を表していて、鱗文と油焔型は能「葵上」で着用される装束をモチーフとしている。

2015年ハクジュホールにて、初演された時。山縣良和がデザインした衣装。青木は往年のアイドルの顔が9つ刺繍され、デコ電がぶら下がった布団をまとい、その下に鱗文と油焔型の模様が織られたニットを着用。Photo by Jun’ichi Takahashi

ステージ上では中央の青木を挟み、上手側にパーカッショ二ストの畑中、下手側にフルート奏者の斎藤がいて、斎藤はチューブのようなものや気泡入り緩衝材など変わったものを使い、ヒューッとかパチッといったいろいろな音を出す。一方で、目立つのが畑中が演奏に使っている糸電話。作曲家の馬場が糸電話を使って、昔、巫女が霊を呼ぶ時に鳴らしたという梓の弓の音を出すアイデアを得たそうだ。糸電話と言っても、糸がハープのように長く貼られている楽器のようなものになっていて、その糸をさする音は時にストローで何か飲み干すような音になったり、嵐や雷のような激しい音にもなったりする。そして、青木はデコ電を取り出し、謡いながらピッピッと携帯を打ち出す。

写真提供/浦安音楽ホール

小沼が解説時に話していた“後妻打ち(うわなりうち)”を思い出す。平安時代の末から江戸時代にかけて行われた、離縁になった前妻(こなみ)が新しく迎えられた後妻(うわなり)に仲間を引き連れて打ち合いに行く風習のことを言うのだが、そのような女の凄まじい嫉妬心、執念を彷彿させるような音がステージのあちらこちらから聞こえてくる。最後はフルートの大きなヒューッという音と青木の「シッ」という声でステージの明かりが消え、演目が終わった。

舞台が終わり、青木に今回の舞台を通しての感想と聞いてみると、「ユニークで親しみやすいが深い『恋の回旋曲』と、攻めたアートの『Nopera AOI葵』を同じコンサートで演奏するのは実は今回が初めてでした。それぞれがトリにくるようなボリュームを持った曲なので、今までは同じコンサートで演奏することがなかったんです。とても大変でしたが、二人の日本人作曲家の曲を皆さんに知っていただけて良かったです。そして小沼さんの説明があったお陰で、理解度が深まったとおっしゃってくださるお客さんや、能は遠いものだと思ったけど、意外に身近で面白かったとおっしゃってくださるお客さんも多く、とても嬉しかったです」と語った。

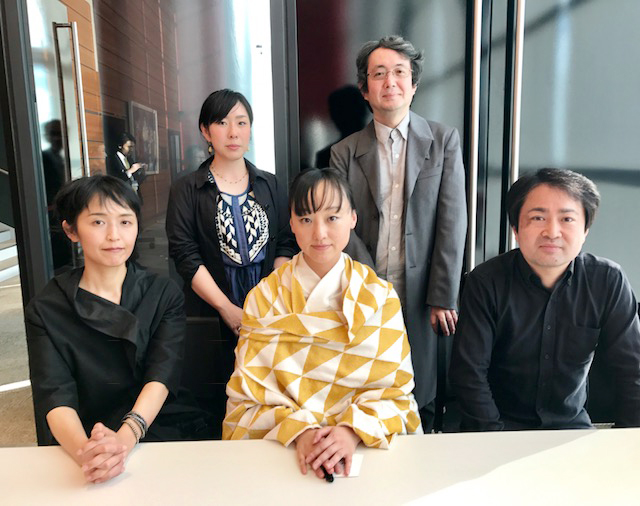

舞台後。下段左→右:畑中明香、青木涼子、斎藤和志。上段左→右:「恋の回旋曲(ロンド)」の作曲家・小出稚子、早稲田大学文学学術院教授の小沼純一

最後に筆者の感想を。前回「Just Composed 2017 in Yokohama」で観た作品と比べると、今回は視覚的な助けもあって分かりやすかった。青木の標榜する「能×現代音楽」には、様々なアプローチがあることを体現できたが、正直なところ、まだ理解し得ない部分もあった。

公演後、青木をインタビューした時に、「自身がやっていることで、日本や世界が変えられるとしたらどんなことだと思うか」という問いに対する青木の答えを思い出す。

「観客に“思考”させるってことですかね。能の新しいコラボレーションってこういうものだと想像して、私の舞台を観に来られる方は多いと思うんですけど、大体が予想を裏切っていると思います。私はもの凄い才能のある作曲家やアーティストと一緒に長い時間をかけて作品を作るのに、一般のお客さんが想像できる範囲のものしか提示できなかったら面白くないですよね。今は多くの人がエンタメを求めすぎていますが、私がやりたいのはエンタメではなく、もっと実験的なアートです。アートには人の思考を促して、時には世界を変える力があると思います」

何度か繰り返し観ることで、よりその深い表現に入り込むことができるのだろう。再演の機会を楽しみにしたい。

ON COME UP 2017年4月号 青木涼子の記事はこちらより

新ジャンル「能×現代音楽」を追求し、世界的オペラ監督のジェラール・モルティエに見初められ、海外のオペラ作品にも出演

Text: Atsuko Tanaka