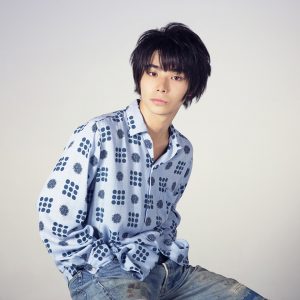

望月貴文

小さい頃は、どんな子供でしたか?

何でも分解してみることが好きで、ちょっとした機械などを分解しては、また元に戻すというのを繰り返しやっていた気がします。ゼロから何かを作るのはあまり得意ではなく、元々あるものを修理したり改良したりするのが好きでした。

ご両親にはどんな育てられ方をしましたか?

何かをしなさいと言われた記憶はほとんどなく、マイペースでいろいろなことをさせてもらっていました。人に何かを決められるのがあまり好きではなかったので、親もそのあたりをよく分かっていたのだと思います。

お父さまとおじいさまが金型職人でいらっしゃるそうですが、小さい頃からご自身も職人になりたいと思っていたのですか?また、お二人からはどんなことを学ばれましたか?

職人になりたいとはあまり意識していませんでしたが、ものを作る工程を見るのは好きでしたし、ものづくりを身近に感じていました。ある日、祖父に金魚すくいをしたいと言ったところ、植木鉢を逆さにして丸い型の代わりにし、針金をくるっと巻いたものに障子紙を貼って、金魚すくいの道具も簡単に作ってくれたのをとてもよく覚えています。今でも“必要なものが無ければ作る“という感覚に抵抗がないのは、小さな頃の影響が大きいと思います。

中学、高校と通っていた学校は望月さんにとってどんな場所でしたか?

中・高はバスケットボール部に入っていて、バスケットボールに夢中な6年間を過ごしました。勉強に対してもそこまでの抵抗はなく、成績はそこそこでした。性格的にあまり目立つことはなく、のんびりとした生活を送っていたと思います。

大学時代はどんなことを学び、どんな生活を送っていましたか?

専修大学に進み、経営学部・経営学科を卒業しました。経営学部ではあったものの、なぜか周りの友人がデザインや音楽など、この学部の中では変わったことをやっている人が多く、なかなか刺激的でした。恥ずかしながらあまり勉強をしたという記憶はなく、その頃始めたサーフィンにとにかく夢中でした。

大学時代

その頃の思い出に残る印象的な出来事があれば教えてください。

大学3年の春休みに2ヶ月間バリ島にサーフィンをしに行ったことがありますが、そこで会った島の人たちはあまり裕福とは言えない環境の中、とても幸せそうに生活をしていたことに衝撃を受けました。ちょうど就職活動をしていた時期で、友達はみんな将来性の高い企業や給料の良い会社を選んでいたのですが、その旅で仕事というのはそれだけではないのかなと気付かされた気がします。島で家具を作っているのを間近に見せてもらい、家具作りに興味を持ったのもこの時でした。

大学卒業後は家具メーカーの営業として働いていたそうですが、その会社で学んだ大事なことを教えてください。

大学卒業後、一年間インテリアの専門学校に通って図面やデザインを学びました。卒業後は家具を作る仕事に就きたかったのですが、良いところが見つからず、先生の紹介もあり、ある家具メーカーの営業職に着きました。話をすることがあまり得意ではなかったので、最初の頃は自分に営業などできるのかと不安で、電話に出るのもとても苦手でした。周りの先輩方に助けてもらいながら、3年目になる頃には大きな仕事の契約を取れるようになり、自信がついて営業の成績も上がっていきました。相変わらず話をするのはあまり得意ではありませんでしたが、家具については勉強したおかげで知識も付いてきたので、それがお客様にも伝わるのか、とても可愛がってもらいましたね。いいものを作るだけではなくそれをどう伝えるか、価格のバランスや納品の段取りなど、今でも重要な要素をたくさん学ばせてもらいました。

家具メーカーの営業として働いていた頃

そして職人として一から学びたいと、会社を辞め、2007年、27歳でフィレンツェに行かれたそうですね。サラリーマンを辞めて異国の地へ行くことに不安はなかったですか?

仕事をしていく中で家具をもっと深く知りたい、自分の手で作りたいという気持ちが強くなり、イタリア行きを決意しました。はじめは一年間勉強してみようという気持ちで留学を決めたので、イタリアで職人として仕事ができるようになるとは夢にも思っていませんでした。とりあえず一年しっかり勉強すれば、日本でまた家具に携わる仕事をすることになった時に必ずプラスになると思っていたんです。なので、あまり不安ということはなく、とにかくできるだけ多くのことを吸収しようという気持ちでした。

渡伊して翌年から、アンティーク家具修復のマエストロ、レナート・オリヴァストリさんに師事されたそうですが、レナートさんとの出会いを教えてください。

通っていた語学学校のオプションで工房弟子入りコースというものがあり、たまたまレナートのところで授業として仕事を教わることになりました。

師匠からはどんなことを学ばれましたか?

道具の使い方や手入れ方法、アンティーク家具修復の仕事の工程から作業など、今の自分のベースになるものはすべてレナートから学びました。びっくりすることに、通い始めてから数回目で100年、200年以上前の家具の修復をやらせてもらえるようになり、しかも基本的には自分に任せて作業をさせてもらっていました。

師匠のレナートさんと

きっと望月さんのことを信用されていたのですね。

後から話を聞いたのですが、僕の性格や道具の使い方を見て、怪我や大きなミスはしないと感じていたそうです。レナートは物静かな方で、二人でそれぞれの作業を黙々とするといった感じでしたが、僕が刃物を使って削るときに変な音を出しているとスッと寄ってきて、使い方の手本を見せてくれたり、素材を匂いで判断したりと、五感をフルに使って作業をする仕方も印象的でした。レナートは木とべっ甲と真鍮(*)を組み合わせた象嵌細工の入った家具修復のスペシャリストでもあるので、僕が今メインとしてやっている木象嵌細工も彼から学びました。

*銅と亜鉛の合金

そして独立され、2014年にご自身の工房(Zouganista di Takafumi Mochizuki)をオープンされました。

今のイタリアで新しい仕事を始めるというのはとても手間がかかるので、僕も半年ほど様々な役所を回り続け、ようやくオープンにたどり着けました。若い職人が減っているので周りの職人さんたちも歓迎してくれて、作業台を譲ってもらったり材料を持ってきてくれたりといろいろと助けてもらっています。

独立後に起きた嬉しかった出来事を教えてください。

オープンして一週間目の土曜日。犬を散歩中の地元の女性が工房に立ち寄り、ストックしてあった一つの箱を気に入って、イニシャルの象嵌を入れて欲しいとご依頼をいただきました。不景気のイタリアでこの仕事は難しいと言われていたのですが、少し明るい光が見えた気がしました。

ものづくりにおいて、日本とイタリアで違うと感じることにどんなことがありますか?

日本では完成時が一番ベストの状態で、時間とともに劣化していくという考え方が一般的。それに対しイタリアでは、完成後に使用された状態が加わって初めてベストに近づいていく。これは今でも生活の中に当たり前にアンティークなどの古いものがあって、ものがどういう形で年を重ねていくかをよく知っているからだと思います。どの分野の職人さんもそうなのですが、技術的なものは日本の職人さんの方がはるかに高いのですが、イタリアでは職人さんの最後の仕上げ時に何気なく行う作業で一気に不思議な色気や雰囲気が出てくるんです。この感覚的な作業はイタリアの職人技と言えるもので、日本では学べない貴重なことだと思います。

アンティーク家具の修復作業はとても時間のかかる地道な作業かと思いますが、望月さんはこの仕事のどんなところに魅力や喜びを感じていますか?

家具のもっと深い部分を学びたいと思いイタリアに来たのですが、アンティーク家具修復という仕事は本当に奥が深く、それぞれの家具がなぜ数百年も残ることができたのかということをリアルに感じることができるところです。

なぜアンティークの家具は長い歴史の中、残り続けることができているのでしょうか?

長く残り続けるためには素材や技術が良いというだけではなく、どのような環境で使われてきたかということがとても重要で、その形跡が家具の損傷具合に反映されます。そして時代によるインテリアの変化にも順応できるデザインであるかどうかも関係しています。これらの要素がバランス良く取れていたからこそ、アンティーク家具として今も残り続けているんですね。また、修復作業を進めていくうちに、製作者の意図や持ち主の歴史など、多くのことを感じることができます。この歴史との会話はとても楽しく、地道に見える作業でもあまり苦になることはありません。そして修復作業をしたことによって、自分もその歴史の一部になるのだと思うと不思議な感覚になります。

今まで制作された作品の中で、一番のお気に入りを教えてください。

もう靴が作れなくなってしまった状態の古い靴木型を修復して、木象嵌の装飾を入れてオブジェとして蘇らせ、花やフィレンツェの街、風神雷神など様々なデザインモチーフで制作してきました。複雑な曲線上での接着技術や磨きなど、かなりの特殊な技術がいるため、イタリアでもとても高い評価を得ています。中でもフィレンツェのアルノ川に架かるヴェッキオ橋を中心とした街の景色を嵌め込んだ作品は、インパクトがあったようで、いろいろな方の記憶にも残っているようです。

木象嵌の装飾を入れたオブジェ。値段は約15万〜28万。左上は木片を埋め込む前の靴木型

最近手がけた大きなプロジェクトについて教えてください。

イタリアスタイルでは最高峰のアパレルショップ「Tie Your Tie」のフィレンツェ新規出店に際し、その家具什器制作を担当させていただきました。ベースとなる古い家具の修復と内装の変更をして、別の什器も素材を統一して新規で制作し、古いものとジョイントしました。そしてジャケットやシャツ、メインのネクタイなど様々な用途に合わせてサイズを調整して、幅10mほどの巨大な一つの什器としてまとめました。今後は古い家具を活かして木象嵌の技術なども使いつつ、今のインテリアに合わせた家具を作っていきたいと考えているので、このプロジェクトはとても良い経験となりました。使い勝手など様子を見つつ、今後も追加什器なども制作していく予定です。

「Tie Your Tie」のために制作した家具什器

望月さんの作品のスタイルをご自身の言葉で表すと?

ルネッサンスの街、フィレンツェで学んだ伝統技術をベースにそれを自身の新しい感覚に落とし込んでいくスタイルなので、21世紀のネオ・ルネッサンスというのが近いかと思います。

好きな映画や写真、音楽やアートなどで一番影響を受けたものは?

映画は「バグダッド・カフェ」がとても好きです。あの音楽やシーンのゆっくりとしたスピード感、空や景色、インテリアの色彩は今でも強烈に頭の中に残っていて、何かを考える時の参考にもしています。音楽はレゲエが好きで、特にスカやロックステディなどはよく聴いていました。アートはフィレンツェに来る前は無縁に近かったのですが、ウフィツィ美術館に通っているうちに少しずつ魅力がわかるようになってきました。なのでアートというと、ルネッサンスを基準に見てしまい、ルネッサンス以前のものであれば、それがどのようにルネッサンスに影響を与えたのか、ルネッサンス以降のものであれば、印象派や現代アートなどを見ても、ついルネッサンスの面影を探してしまいます。

最近気付いた自分に足りないこととは?

職人仕事にとって重要な作業工程の組み立てがまだまだ経験不足だなと感じています。作業時間を予測して効率を上げるというのは、シンプルなことですがとても難しく、何気なくやっている周りのマエストロたちの技術以外の凄さが少しずつわかってきました。

憧れの人や尊敬している人は誰ですか?

ジオ・ポンティというイタリアの建築家・家具デザイナーです。彼の「スーパーレッジェーラ」という椅子が日本にいる頃から好きだったのですが、イタリアに来て彼の建築、プロダクトを見ていくうちにどんどん魅了されていきました。一見、シンプルなモダンデザインに感じることも多いのですが、ルーツを辿ると伝統技術やデザインをベースにしていたりと、奥の深い世界感を感じます。

社会で起こっていることで、気になることはなんですか?

高齢化社会と職人減少はとても身近な問題で、80歳近くでもまだまだ現役の職人さんがフィレンツェには結構います。仕事に対しての情熱で続けている方も多いのですが、年金支給額が低いため働かざるを得ないという方も少なくありません。その一方、若い世代の職人離れが激しく、技術の継承が難しい状態になっています。80歳近い職人さんが仕事を続けられるとしても、時間は残りわずか。本当のイタリアの技術を学ぶには、政府がよほどの改革をしない限りこの数年がラストチャンスだと思います。

現在の家具業界が抱えている問題を教えてください。

家具というのは生活の中でとても大きな要素を占めています。当たり前のように毎日座っている椅子の高さを数センチ変えるだけで腰痛が治ったり、デザインを変えることによって性格が明るくなったりと、メンタル的にも影響を与えます。価格競争、量産体制になり、家具の個性が無くなってきていますが、それは今の時代の姿を反映している気がします。

ご自身のやっていることで、日本や世界が変えられるとしたら、どんなことだと思いますか?

アンティーク家具を学ぶ上でデザインの歴史を学ぶのはとても重要なことで、昔の家具を見ているとその時代の人々の生活まで見えてくるようになります。例えば、なぜルネッサンス(*1)のデザインが繁栄したのか、どうしてアール・ヌーヴォー(*2)が生まれたのかなど考えてみると、当時の時代背景が大きく影響しているのがわかります。そう考えると、家具のデザインが豊かになれば人々の気持ちも豊かになっていくはずなので、僕もいろいろな方が見て使って楽しくなるようなものを作っていけば、身近なところからでも少しずつ変えることができると思っています。

* 1: 14~16世紀、イタリアから始まり、西ヨーロッパで人間性解放を復興を目指して展開された文化・芸術運動

* 2: 19世紀末から20世紀初期にかけて、フランスとベルギーを中心にヨーロッパ全体で人気を博した国際的な芸術運動

他人が思う自分の像と、実際の自分自身との差があると感じる部分を教えて下さい。

話し方がゆっくりなので、のんびりした性格に思われることが多いのですが、小さな頃からとにかく負けず嫌いでした。表情に出すことはあまりありませんが、内心ではとても悔しがっていることが多くあります。

一気に視界が開けた瞬間や、自分が成長したと実感した出来事はありますか?

今までスポーツでも仕事でも、何かを始めて3年目に感覚的なものがわかって次のステップに行けたり大きな仕事が決まったりと、3年目は大きな変化がある節目の年となっています。フィレンツェに工房をオープンして今年で丸3年。大きな仕事もなんとか納めることができて、いろいろな依頼の話が増えてきました。また一つステップアップしつつあるかなと、最近実感しています。

イタリア生活で一番大変だったこと、日本の慣習との違いで驚いたことなど教えてください。

イタリア人というと陽気なイメージがあったのですが、フィレンツェの人は結構内向的で、特に年配の職人さんとのコミュニケーションには苦労しました。最初の工房で修行していた頃、工房の隣に80歳の家具修復の職人さんがいて、その人は夕方になるとその通りの色々な工房を回っておしゃべりするんです。もちろん自分の師匠のところにも来るのですが、最初の数ヶ月は僕には目も合わせず、挨拶もしてくれませんでした。ですが、自分の作っているものや修復の仕事を見て少しずつ声をかけてもらえるようになり、そのうちおしゃべりが止まらないという感じになりました。こういう年配の職人さんは未だに結構いて、外国人には慣れるまで抵抗があるようです。でも、一度認めてもらえると普段は入ることのできないところを見せてくれたりと、貴重な経験をさせてくれます。

イタリアで望月さんの好きな場所を三つ教えてください。

一つ目は、フィレンツェはアルノ川の南に位置するオルタラルノ地区。いわゆる下町の職人エリアで、僕の工房もこの一角にあります。世界最高峰の様々な業種の職人さんがこれだけの狭いところに集まっているエリアは、世界的に見ても少ないと思います。職人の高齢化により、工房は減りつつありますが、最近では若い職人さんが新しく工房をオープンしたりと、市としても活性化を図っています。二つ目は、ウルビーノにあるドゥカール宮殿の「フェデリーコ・ダ・モンテフェルトロの小書斎 ・ストゥディオーロ」。そこは壁から床、天井まで全て木象嵌細工で装飾されているんです。ルネッサンス時の遠近法を使っていて、壁は平面なのですが、奥行きがあるようなデザインの仕掛けがしてあったりと、木象嵌の最高峰の技術を使っています。三つ目はヴェローナにある「アレーナ・ディ・ヴェローナ」。毎夏行われる野外オペラには何度か行ってますが、ローマ時代に作られたアリーナの雰囲気の中で観るオペラは、なんとも言えない贅沢な感じでとても好きです。

イタリア語で好きな言葉を教えてください。

Raffinato(ラッフィナート)。「洗練された」「上品」といった意味を持ち、人やもの、ワインや食べ物の味を表現するときなどに使います。イタリアの方から「あなたの作品はとてもラッフィナートだ」と言われることがありますが、言葉の響きも綺麗なので、そう言ってもらえてとても嬉しいです。

外国に行こうか悩んでいる日本人の方に一言ください。

もし言葉が足枷の一つになっているのであれば、それはあまり意味のないことだと思います。大切なのは相手に自分と話をしたいと思ってもらうこと。自分に興味を持ってもらえれば、相手も一生懸命コミュニケーションを取ろうとしてくれます。特にイタリアはそうですね(笑)。今は日本に興味を持っている人も多いので、日本のことをよく知っておくのも有効的かと思います。

それでは、望月さんにとって成功とは何ですか?

イタリアで仕事をしていく中で、教会など後世に残り続けるものの一部に自分の作品を残したいという夢があります。それを実現させることがイタリア生活での成功の一つだと思っています。

3年後、5年後、10年後の自分はどうなっていると思いますか?また、どうしたらそうなれると思いますか?

未来を想像するのはなかなか難しいですが、木象嵌という仕事は最初に道具を持って作業をした時からとても自分にしっくりきて、天職だと感じています。将来的に自分がどうなるかは、木象嵌という技術がどうなっていくかと密接していると思うので、まずはこの技術の可能性や魅力を改めて伝えていき、日本でも目にする機会をどんどん増やしていきたいです。インテリアをプランニングする際に装飾の一つとして木象嵌が候補になるくらいになると良いですね。10年後には、人を育ててこの技術を継承できる環境をイタリアと日本に整えたいと思っています。そのためにはまず自分がこの仕事が食べていける職業だということを証明していかなければいけないので、頑張って様々な実績を残していこうと思います。